適応障害で転職は可能?後悔しないための注意点と向いてる仕事の探し方

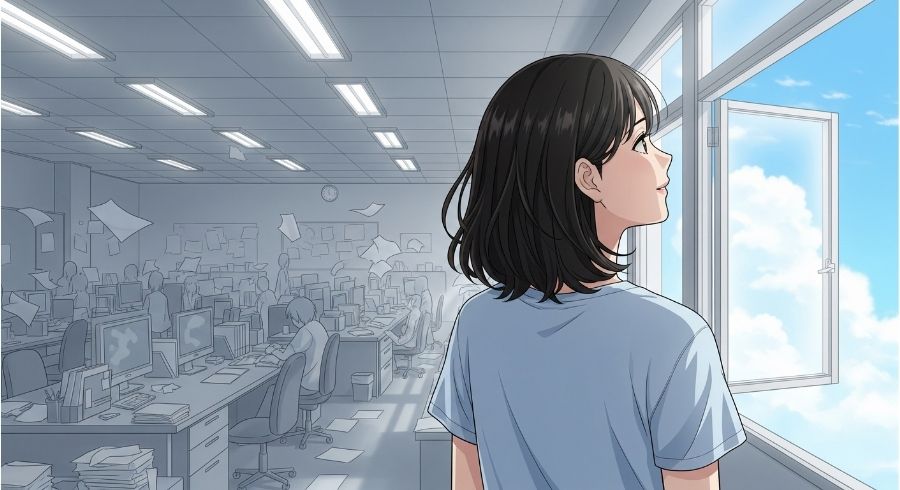

「今の職場にいるのがつらい」「仕事のことを考えると涙が出る」——。特定の環境への強いストレスから心身に不調をきたす「適応障害」。その苦しさから、一刻も早く今の環境から逃げ出したいと「転職」を考える方は少なくありません。しかし、心身が弱っている状態での転職活動は、焦りや判断力の低下から後悔につながる可能性もあります。

この記事では、適応障害の基本的な知識から、転職を考える前にまず検討すべきこと、後悔しないための転職活動のポイント、そして自分に合った仕事の探し方までを網羅的に解説します。さらに、一人で悩まずに頼れる専門の支援機関についても詳しくご紹介します。この記事が、あなたが自分らしい働き方を取り戻し、新たな一歩を踏み出すための道しるべとなれば幸いです。

適応障害(適応反応症)とは?その症状と原因

転職を考える前に、まずはご自身の状態を正しく理解することが大切です。適応障害とはどのような病気なのか、その症状と原因について見ていきましょう。

適応障害で現れる心身のサイン

適応障害は、ある特定の状況や出来事がその人にとって大きなストレスとなり、その影響で心身に様々な症状が現れる状態を指します。症状の現れ方は人それぞれですが、主に「精神症状」「身体症状」「行動面の変化」の3つに分けられます。

1. 精神症状:憂うつな気分が続き、何事にも興味や喜びを感じられなくなる「抑うつ気分」が代表的です。他にも、理由のない不安感や焦燥感に駆られたり、常に神経が張り詰めて過敏になったり、物事に集中できなくなったりします。突然涙もろくなる、ささいなことでイライラするなど、感情のコントロールが難しくなることもあります。

2. 身体症状:精神的な不調は、体に直接的な症状として現れることも少なくありません。なかなか寝付けない、夜中や早朝に目が覚めてしまうといった「不眠」や、逆に過剰に眠ってしまう「過眠」。食欲が全くなくなる「食欲不振」や、逆に食べ過ぎてしまう「過食」。その他にも、頭痛、肩こり、腹痛、下痢、めまい、動悸、吐き気、全身の倦怠感など、多様な身体症状が見られます。

3. 行動面の変化:ストレスの影響は、普段の行動にも変化をもたらします。会社に遅刻しがちになったり、無断欠勤を繰り返したり、仕事のミスが増えたりすることがあります。人との交流を避けて引きこもりがちになったり、逆に攻撃的になったり、飲酒量が増えたりといった問題行動として現れることもあります。これらの症状は、うつ病と似ていますが、適応障害の大きな特徴は「ストレスの原因がはっきりしている」点です。原因となるストレスから離れると、症状が比較的速やかに改善する傾向があります。

原因は職場などの特定のストレス

適応障害の引き金となるのは、生活の中での変化や、本人にとってつらく耐えがたい出来事、すなわち「ストレッサー」です。その原因は多岐にわたりますが、働く世代にとっては職場の環境が原因となるケースが非常に多く見られます。

【職場における主なストレッサーの例】

- 人間関係:

- 上司や同僚との不和、いじめ、ハラスメント(パワハラ、セクハラなど)

- 業務内容:

- 仕事の量や責任が過大(または過小)、自分の能力やスキルと仕事内容のミスマッチ、頻繁な配置転換

- 労働環境:

- 長時間労働、不規則な勤務、少ない休日、評価や待遇への不満

- 役割の変化:

- 昇進や異動による責任の増大、降格による自尊心の低下

もちろん、ストレスの原因は職場に限りません。転校や進学、結婚や離婚、近親者との死別、病気や怪我、経済的な問題など、プライベートな出来事が原因となることもあります。重要なのは、ある出来事がストレスになるかどうかは本人の受け取り方次第であり、同じ状況でも誰もが適応障害になるわけではない、ということです。その人の元々の性格や気質、サポートの有無なども複雑に影響し合って発症に至ります。

転職を考える前に検討すべき3つのこと

「今の職場が原因なら、一刻も早く転職したい」と考えるのは自然なことです。しかし、心身が不調な状態での大きな決断は、将来の自分を苦しめる結果になりかねません。転職活動を始める前に、まず以下の3つの点を検討しましょう。

まずは休養し心身の回復に専念する

適応障害と診断された場合、最も優先すべきは「休養」です。ストレスの原因から物理的・心理的に距離を置き、心と体を休ませる時間を確保することが治療の第一歩となります。不調な状態では、物事を悲観的に考えがちになり、情報収集や自己分析も十分に行えません。何より、面接などで本来の自分の良さをアピールすることが難しくなります。そんな状態で無理に転職活動を進めても、良い結果には結びつきにくいでしょう。焦って転職先を決めてしまい、「前の職場の方がマシだった」と後悔するケースも少なくありません。

まずは医師の診断書をもとに休職制度を利用するなどして、しっかりと休みましょう。経済的な不安がある場合は、健康保険の「傷病手当金」制度を利用できる可能性があります。これは、病気や怪我のために会社を休み、給与が支払われない場合に生活を保障するための制度で、一定の条件を満たせば給与のおよそ3分の2が支給されます。まずは心身の回復に専念できる環境を整えることが、結果的に次のステップへの近道となります。

現職での環境調整が可能か相談する

休養によって症状が少し落ち着いてきたら、次に考えたいのが「現職に留まったまま、環境を調整できないか」という選択肢です。適応障害の原因は特定のストレッサーにあるため、それを取り除くことができれば、症状が改善し、働き続けることが可能になる場合があります。

例えば、以下のような調整が考えられます。

- 部署異動や担当業務の変更:

- 人間関係が原因であれば、別の部署へ。業務内容が合わないなら、他の業務へ変えてもらう。

- 業務量の調整:

- 仕事量が多すぎる場合は、上司に相談して分担を見直してもらう。

- 勤務時間の変更:

- 時短勤務や残業の免除など、負担の少ない働き方を相談する。

これらの配慮は、障害者雇用促進法における「合理的配慮」の考え方にも通じるものです。まずは、信頼できる上司や人事部、社内の相談窓口(産業医やカウンセラーなど)に、自身の状況と希望する配慮を伝えてみましょう。診断書を提示しながら話すことで、会社側の理解も得やすくなります。「どうせ無理だろう」と諦める前に、一度相談してみる価値は十分にあります。

リワーク支援を活用して復職を目指す

休職からの復職に不安を感じる場合は、「リワーク支援(復職支援プログラム)」の利用も有効な選択肢です。リワーク支援とは、精神的な不調で休職している方を対象に、職場復帰をスムーズに行うためのリハビリテーションプログラムです。

リワーク施設では、以下のようなプログラムが提供されます。

- 生活リズムの安定化:

- 決まった時間に施設へ通うことで、乱れた生活リズムを整える。

- ストレス対処法の学習:

- 認知行動療法などを通じて、ストレスへの対処スキル(コーピング)を学ぶ。

- コミュニケーション訓練:

- グループワークなどを通じて、対人関係のスキルアップを図る。

- オフィスワーク模擬:

- 軽作業やPC作業を通じて、集中力や持続力を回復させる。

リワーク支援は、医療機関、地域障害者職業センター、民間の支援機関などで実施されています。主治医や会社と連携しながら進めることで、再発のリスクを減らし、安定した復職を目指すことができます。転職という大きな決断を下す前に、こうした復職の道筋も検討してみましょう。

適応障害の方が転職を成功させる4つのポイント

休養や環境調整を検討した上で、やはり「転職」が最善の道だと判断した場合、どのように転職活動を進めればよいのでしょうか。後悔しない転職を成功させるための4つの重要なポイントを解説します。

ポイント1:主治医に相談し転職活動のタイミングを決める

転職活動を始めるタイミングは、必ず主治医と相談して決めましょう。自分では「もう大丈夫」と感じていても、医学的な観点からはまだ回復が不十分な場合があります。主治医は、あなたの心身の状態を客観的に評価し、転職活動という新たなストレスに耐えられるかどうかを判断してくれます。

活動開始の許可が出た後も、定期的に通院し、活動の進捗や感じたストレスなどを報告することが大切です。面接で緊張して疲弊してしまった、不採用が続いて気分が落ち込んでいる、といった状況を共有することで、主治医から適切なアドバイスをもらえたり、必要に応じて薬の調整をしてもらえたりします。主治医を「転職活動のパートナー」として頼ることで、心身の安定を保ちながら活動を進めることができます。

ポイント2:ストレス原因を分析し仕事選びの軸を持つ

転職を成功させる上で最も重要なのが、徹底した「ストレス原因の分析」です。なぜ前の職場で適応障害になったのか、その原因を深く掘り下げて言語化することで、次に選ぶべき仕事や職場の基準、つまり「仕事選びの軸」が明確になります。

以下の質問を自分に問いかけ、紙に書き出してみましょう。

- 何がストレスだったか?

- (例:上司の高圧的な態度、終わらない残業、ノルマのプレッシャー)

- どのような状況で特に強く感じたか?

- (例:毎週月曜の朝礼、月末の締め切り前)

- その時、心や体にどんな反応があったか?

- (例:胃が痛くなった、涙が止まらなかった)

- 逆に、楽しかったこと、やりがいを感じたことは何か?

- (例:お客様に感謝された時、一人で黙々とデータ分析をしていた時)

- どんな環境なら、安心して働けそうか?

- (例:質問しやすい雰囲気、個人のペースを尊重してくれる)

この自己分析を通じて、「人間関係のストレスを避けたい」「自分のペースで進められる仕事が良い」「正当な評価制度がある会社が良い」といった、自分だけの「譲れない条件」と「許容できる条件」が見えてきます。この軸を持つことで、求人情報に振り回されず、自分に本当に合った転職先を見つけられるようになります。

ポイント3:無理のない働き方ができる企業を選ぶ

自己分析で見えてきた「仕事選びの軸」に基づき、具体的な企業選びを行います。求人票を見る際は、給与や待遇だけでなく、働き方の柔軟性や職場環境に関する項目を注意深くチェックしましょう。

【チェックすべき項目の例】

- 労働時間:

- 平均残業時間、36協定の内容

- 休日・休暇:

- 年間休日数、有給休暇の取得率、夏季・年末年始休暇

- 働き方:

- テレワーク、フレックスタイム制度の有無と利用実績

- サポート体制:

- 研修制度、メンター制度、1on1面談の実施状況

- 社風:

- 企業のウェブサイトやSNS、社長のメッセージなどから伝わる雰囲気

企業の口コミサイトなども参考になりますが、情報は個人の主観に基づいているため、あくまで参考程度に留めましょう。最終的には、面接の場で質問したり、可能であれば職場見学をさせてもらったりして、実際の雰囲気を確認することが重要です。「長く、安心して働けるか」という視点を忘れずに、慎重に企業を見極めましょう。

ポイント4:一人で抱え込まず専門機関を頼る

適応障害を抱えながらの転職活動は、心身ともに大きな負担がかかります。不採用が続けば、「自分は社会に必要とされていないのではないか」と落ち込み、症状が悪化してしまうこともあります。

こうした事態を避けるためにも、転職活動は一人で抱え込まず、専門の支援機関を積極的に頼りましょう。後述するハローワークや転職エージェント、就労支援事業所などは、求人情報の提供だけでなく、キャリア相談や面接対策、企業との条件交渉など、多岐にわたるサポートを提供してくれます。専門知識を持つ第三者に相談することで、客観的なアドバイスがもらえ、視野が広がり、精神的な支えにもなります。自分に合った支援機関を見つけ、二人三脚で転職活動を進めていくことが成功への鍵です。

適応障害の方に向いてる仕事の探し方

自己分析を通じて見えてきた「仕事選びの軸」を元に、どのような仕事や職場が自分に向いているのかを探していきましょう。

ストレスの少ない職場環境を見極める

適応障害の再発を防ぐためには、ストレス要因の少ない職場環境を選ぶことが何よりも重要です。以下の3つのポイントを基準に職場を見極めましょう。

業務内容や責任範囲が明確な職場

「何をどこまでやれば良いのか分からない」という曖昧な状況は、不安や混乱を生み、大きなストレスとなります。業務内容や役割分担、責任の範囲が明確に定められている職場は、見通しを持って仕事に取り組めるため、安心して働きやすいと言えます。マニュアルが整備されていたり、明確な指示系統があったりする仕事、例えば、経理事務、データ入力、工場のライン作業などは、これに該当しやすいでしょう。

相談しやすくサポート体制が整っている職場

仕事で困った時や体調に不安がある時に、気軽に相談できる相手がいるかどうかは非常に重要です。上司や同僚が気さくに話を聞いてくれる雰囲気があるか、定期的な面談(1on1)が実施されているか、新入社員や中途入社者向けの研修・OJT、メンター制度などが整っているか、といった点は、入社後の安心感に直結します。面接の際に、サポート体制について具体的に質問してみると良いでしょう。

ワークライフバランスを保ちやすい職場

心身の健康を維持するためには、仕事とプライベートのバランス、すなわちワークライフバランスが取れる環境が不可欠です。恒常的な長時間労働や休日出勤は、回復した心身を再び疲弊させてしまいます。平均残業時間が少なく、有給休暇の取得率が高い企業を選びましょう。また、フレックスタイム制度やテレワーク(在宅勤務)制度が導入されていれば、体調に合わせて働き方を調整しやすく、通勤によるストレスも軽減できます。

自分に合った働き方から探す

必ずしも「正社員」という働き方にこだわる必要はありません。適応障害からの社会復帰の段階では、あえて負担の少ない働き方を選ぶことも賢明な選択です。契約社員や派遣社員、パート・アルバイトといった非正規雇用は、勤務時間や業務内容が限定されていることが多く、ワークライフバランスを保ちやすいというメリットがあります。まずは負担の少ない働き方で仕事に慣れ、自信がついてから正社員を目指す、というステップを踏むのも良いでしょう。

大阪・兵庫・京都で焦らず再出発するならオリーブへご相談ください

適応障害からの転職は、焦らず、自分のペースで進めることが何よりも大切です。もしあなたが、「すぐにフルタイムで働くのは不安」「まずは心と体を慣らすことから始めたい」と感じているなら、就労継続支援B型事業所の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

私たち「就労継続支援B型事業所オリーブ」は、大阪、兵庫、京都、奈良の関西エリアで事業所を展開し、一人ひとりの障害特性や体調に合わせた、きめ細やかなサポートを提供しています。雇用契約を結ばないB型事業所だからこそ、あなたの「働きたい」という気持ちを尊重し、無理のない範囲から社会参加への一歩を踏み出すお手伝いができます。

軽作業などを通じて生活リズムを整え、働くことの喜びや自信を取り戻しながら、次のステップを一緒に考えていきましょう。見学や体験利用は随時受け付けております。焦らず、あなたのペースで再出発を目指すなら、ぜひ一度、オリーブへお気軽にお問い合わせください。