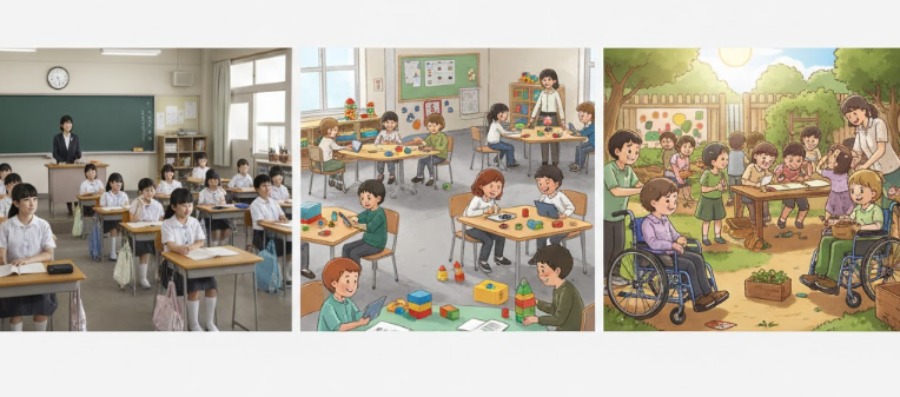

「インクルーシブ教育」とは、障害の有無にかかわらず、すべての子どもが同じ教室で共に学び、成長することを目指す教育の考え方です。しかし、現在の日本では、障害のある子どもが地域の学校ではなく、特別支援学校や特別支援学級で学ぶ「分離教育」が主流となっています。

2022年には、国連から日本のこの状況に対して改善を求める勧告が出されるなど、国際的に見ても日本のインクルーシブ教育は遅れているのが現状です。

なぜ、日本のインクルーシブ教育はなかなか進まないのでしょうか。この記事では、日本の教育の現状をデータで確認し、インクルーシブ教育の先進国であるフィンランドとイタリアの事例と比較することで、その決定的な違いと日本の課題を明らかにします。そして、学校卒業後の「共に働く・生きる社会」を実現するためのヒントを探ります。

日本の現状:「分離教育」が依然として主流

データで見る特別支援教育の拡大

現在の日本におけるインクルーシブ教育の状況を客観的に把握するため、まずは公的なデータを確認します。文部科学省の調査によると、特別支援学校や小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒数は、年々増加の一途をたどっています。2022年度には約59万人に達し、この10年間で約1.6倍に増加しました。

専門的なケアが受けられる特別支援教育の重要性は論を俟ちませんが、この数字の増加は、本来であれば地域の学校で共に学ぶ選択肢があったかもしれない子どもたちが、別の場所で学ぶ「分離教育」が依然として主流であることを示唆しています。

また、通常の学級に在籍しながらも、発達障害などの理由で特別な教育的支援を必要とする児童生徒が約8.8%存在するという調査結果もあります。これは、障害の有無にかかわらず、多様な子どもたちが共に学ぶ環境の必要性が、一部の子どもたちだけの問題ではないことを示しています。

インクルーシブ教育の理念と現実のギャップ

日本でも、学習指導要領などで「共生社会の形成」が謳われ、インクルーシブ教育の理念自体は掲げられています。しかし、教育の現場では理念とは大きなギャップがあるのが現実です。

2022年、国連の障害者権利委員会は日本政府に対し、「障害のある全ての生徒があらゆる段階でインクルーシブ教育を享受できるようにすること」、そして「分離された特別支援教育を中止すること」を求める勧告を公式に出しました。これは、国際社会から日本の教育システムが「分離」的であると明確に指摘されたことを意味します。

このギャップの背景には、複数の構造的な課題が存在します。通常学級の教員が特別支援教育に関する専門知識を十分に持てていないことや、そもそも教員の数が不足していること、学校施設のバリアフリー化の遅れなどが挙げられます。そして、「障害のある子どもは専門家がいる特別な場所で手厚く学ぶべきだ」という社会や保護者の意識が、結果として「分離」を前提とした選択を後押ししている側面も否定できません。

世界の先進事例1:フィンランドの「早期からの手厚い支援」

インクルーシブ教育が進んでいる国では、どのような取り組みが行われているのでしょうか。まず、教育水準の高さで世界的に知られるフィンランドの事例を見てみましょう。

フィンランドの教育は、「分離」を前提とせず、すべての子どもが地域の学校の「通常学級」に在籍することを基本としています。その上で、困難を抱える子どもを早期に発見し、個々のニーズに応じた手厚い支援を行う体制が整えられています。

通常学級を基本とする3段階の支援体制

フィンランドでは、子ども一人ひとりのニーズに合わせて切れ目のない支援を提供するため、「3段階の支援モデル」が国全体で導入されています。

| 支援段階 | 内容 |

|---|---|

| 第1段階:一般的支援 | すべての生徒が対象。質の高い授業や、必要に応じた個別指導を行う。 |

| 第2段階:強化された支援 | 学習や学校生活で困難が続く生徒が対象。個別の学習計画を作成し、特別支援教員などがパートタイムで支援を行う。 |

| 第3段階:特別な支援 | 困難が長期化・深刻化する生徒が対象。専門家チームが評価を行い、より専門的で集中的な支援をフルタイムで提供する。 |

このように、支援の必要性が生じたらすぐに介入し、問題が深刻化する前に対処する「早期発見・早期支援」の考え方が徹底されています。特別な支援が必要な場合でも、安易に別の学級や学校に移すのではなく、まず通常学級の中でいかにサポートするかを第一に考えるのがフィンランドのスタイルです。

修士号を持つ専門家「特別支援教員」がチームで教える

フィンランドのインクルーシブ教育を支えるもう一つの重要な要素が、専門性の高い教員の存在です。フィンランドでは、学級担任だけでなく「特別支援教員」も修士号の取得が義務付けられており、高度な専門知識を持っています。

彼らは特定の学級に常駐するのではなく、様々な通常学級を巡回します。そして、学級担任と協力して指導計画を立てたり、特定の授業に一緒に入って支援が必要な生徒の隣でサポートしたりします(チーム・ティーチング)。

専門家がクラスの中に入り、担任とチームで指導にあたることで、すべての子どもが質の高い教育を受けられる環境が保障されています。障害のある子もない子も、同じ教室で学ぶことが当たり前の風景となっているのです。

世界の先進事例2:イタリアの「分離しない」という強い選択

次に、さらに踏み込んだ形でインクルーシブ教育を推進してきたイタリアの事例を紹介します。イタリアは、世界に先駆けて「分離しない」という強い意志を国として選択した歴史を持ちます。

1970年代に原則廃止された「特殊学校」

イタリアでは、1970年代に制定された法律によって、障害のある子どものための「特殊学校(日本の特別支援学校に相当)」が原則として廃止されました。これは、教育の機会均等を保障するためには、学ぶ場所を分けるべきではないという強い理念に基づいた、国家的な決断でした。

この歴史的な改革により、精神科病院に入院していた子どもたちも含め、障害の種別や重さにかかわらず、すべての子どもが地域の公立学校に通うことになりました。もちろん、当初は現場での混乱や社会的な反対もありましたが、国全体で「共に学ぶ」社会を創り上げるという目標に向かって、半世紀近くにわたり取り組みを続けています。

法律で保障される「地域の学校へ通う権利」

イタリアでは、「障害のある生徒は、地域のすべての学校に就学する権利を有する」ことが法律で明確に保障されています。そのため、学校側は障害を理由に子どもの受け入れを拒否することはできません。

この権利を実質的なものにするため、国は学校に対して、支援に必要な予算や人的資源(後述する支援教員など)を確保する義務を負っています。これにより、障害のある子どもがいても、クラス全体の教育の質が低下することがないよう、制度的な裏付けがなされているのです。「分離しない」という選択は、単なる理想論ではなく、それを支える法的な権利と国の責任が一体となって実現されています。

専門支援教員「sostegno(ソステーニョ)」の役割

イタリアのインクルーシブ教育の核となるのが、「sostegno(ソステーニョ)」と呼ばれる支援教員の存在です。ソステーニョは「支え」を意味する言葉で、その名の通り、障害のある生徒が通常学級で学ぶのを支える専門の教員を指します。

ソステーニョ教員は、大学で専門の養成課程を修了したスペシャリストです。彼らは、学級担任と共に個別教育計画を作成し、授業中は担当する生徒の隣で学習をサポートしたり、時には別の教室で個別指導を行ったりします。

重要なのは、彼らが「その生徒だけ」の先生ではないという点です。ソステーニョ教員はクラス全体の教員チームの一員として、障害のある生徒と他の生徒との関係づくりを促したり、クラス全員が参加できるような授業の方法を担任と一緒に考えたりする役割も担います。彼らの存在が、クラス全体のインクルーシブな環境づくりに貢献しているのです。

日本とフィンランド・イタリア、その決定的な違い

日本とフィンランド・イタリアのインクルーシブ教育には、制度や手法だけでなく、根底にある理念や社会のあり方に起因する、いくつかの決定的な違いが見られます。

違い1:インクルーシブ教育を支える法律と国家の理念

最も決定的な違いは、国としての理念と、それを裏付ける法律の存在です。フィンランドやイタリアでは、「すべての子どもは地域の学校で共に学ぶ権利がある」ということが、国の教育の根幹をなす理念として社会全体で共有され、その権利を保障する法律が明確に定められています。

一方、日本では理念として掲げられつつも、依然として特別支援学校や学級という「別の学びの場」が大きな選択肢として存在し続けています。これは、障害のある子どもの教育を受ける権利を保障するというよりも、状態に応じて就学先を振り分ける「就学指導」の考え方が根強く残っていることの表れです。

違い2:教員養成の仕組みと専門性の高い支援スタッフの配置

二つ目の大きな違いは、インクルーシブな教育を現場で支える「人」の専門性です。フィンランドでは、すべての教員が高い専門性を持つことを前提とした教員養成システムが確立されています。イタリアでは、「ソステーニョ教員」という高度な専門職がすべての学校に配置されています。

日本では、特別支援教育に関する専門性を持つ教員の数はまだ十分とは言えず、通常学級の担任が専門外の対応に苦慮するケースも少なくありません。専門性の高いスタッフを十分に配置し、チームで子どもを支える体制を国全体で構築できるかどうかが、今後の大きな課題です。

違い3:「共に学ぶ」ことに対する社会全体の意識

最後に、そして最も重要とも言えるのが、社会全体の意識の違いです。フィンランドやイタリアでは、子ども時代から障害のある人もない人も一緒にいるのが当たり前の環境で育ちます。そのため、「障害のある人は特別な存在」ではなく、「多様な個性を持つ一人」として自然に捉える意識が社会に根付いています。

日本では、教育段階で学ぶ場所が分かれていることが多いため、大人になってから初めて職場や地域で障害のある人と出会うという人も少なくありません。こうした経験の少なさが、無意識の偏見や「どう接していいかわからない」といった心理的な壁を生み出す一因になっている可能性があります。インクルーシブ教育の推進は、こうした社会の意識を変えていく上でも非常に重要な意味を持つのです。

学校卒業後も「共に生きる」社会をオリーブで実現しませんか

教育現場における「分離」は、学校を卒業した後の社会での生き方にも大きく影響します。子どもの頃に共に学ぶ経験が少なければ、大人になってから「共に働く」「共に生きる」社会を円滑に築くことは容易ではありません。

私たち「就労継続支援B型事業所オリーブ」は、まさにこの「共に生きる社会」を、働くことを通じて実現したいと考えています。インクルーシブ教育が目指す理念は、私たちが日々の支援で大切にしている価値観と深くつながっています。

多様性を受け入れるインクルーシブな就労の場

学校を卒業した後、障害のある方が働く場の選択肢は、まだ限られているのが現状です。しかし、オリーブは障害の種別や程度にかかわらず、多様な方々がそれぞれのペースで働けるインクルーシブな(すべてを包み込むような)環境です。

ここでは、誰かが一方的に支援する・されるという固定的な関係ではなく、お互いの得意なことを活かし、苦手なことを補い合いながら、全員が対等なパートナーとして働いています。インクルーシブ教育で目指すべき多様な人々が共存する環境が、オリーブの日常にはあります。

一人ひとりの「違い」が輝くコミュニティ

オリーブが大切にしているのは、一人ひとりの「違い」を尊重し、それを力に変えていくことです。パソコン作業が得意な人、手先が器用な人、コミュニケーションが得意な人、黙々と作業に集中できる人。様々な個性を持つ仲間が集まるからこそ、新しいアイデアが生まれ、困難もチームで乗り越えていくことができます。

学校生活でなじめなかったり、働くことに不安を感じていたりする方も、オリーブというコミュニティの中できっと自分の役割や輝ける場所を見つけられるはずです。私たちは、単なる「作業の場」ではなく、誰もが安心して自分らしくいられる「居場所」でありたいと願っています。

まずは見学で私たちの「共に働く」をご覧ください

もし、この記事を読んでインクルーシブな社会のあり方に共感された方、あるいはご自身やご家族の将来の働き方に不安や希望をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、オリーブの事業所を見学に来てみませんか。

私たちが目指す「共に働く」姿を、ぜひその目で確かめてみてください。経験豊富な相談員が、あなたの不安や疑問に丁寧にお答えし、あなたらしい働き方を見つけるお手伝いをします。ご連絡を心よりお待ちしています。