双極性障害(双極症)の人への接し方|症状別の対応とサポート

あなたの身近な家族、パートナー、友人、あるいは職場の同僚が双極性障害(双極症)と診断されたとき、どのように接すればよいのか、どうサポートすれば本人のためになるのか、深く悩んでしまう方は少なくありません。良かれと思ってかけた言葉が、かえって相手を傷つけてしまったり、激しい気分の波に振り回されて、あなた自身の心が疲弊してしまったりすることもあるでしょう。

しかし、双極性障害という病気について正しく理解し、症状に合わせた適切な接し方のポイントを知ることで、ご本人との良好な関係を保ちながら、効果的なサポートを行うことが可能になります。

この記事では、双極性障害の基本的な知識から、躁状態・うつ状態それぞれの症状に合わせた具体的な対応方法、そして「家族」「友人」「職場」といった関係性別の接し方のコツまでを詳しく解説します。また、サポートする側が一人で悩みを抱え込まないための相談先もご紹介します。この記事が、あなたと大切な方の双方にとって、より良い関係を築くための一助となれば幸いです。

双極性障害(双極症)の人と接する前に知っておきたいこと

双極性障害のある方と関わる上で最も大切なのは、まずその障害について正しく知ることです。病気への深い理解が、適切なサポートの第一歩となります。

まずは双極性障害(双極症)という病気を理解する

双極性障害(双極症)とは、気分が異常に高揚して活動的になる「躁(そう)状態」と、気分がひどく落ち込んで憂うつになる「うつ状態」という、両極端な状態を繰り返す、脳の機能に関わる病気の一つです。かつては「躁うつ病」と呼ばれていました。

この気分の波は、本人の性格や気持ちの持ちよう、わがままなどによって起こるものではありません。脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることなどが原因と考えられており、誰にでも起こりうる病気です。そのため、「なぜそんなに気分が変わるんだ」「やる気を出せ」と本人を責めたり、気合で乗り越えるように求めたりすることは、全く効果がないばかりか、本人を深く傷つけ、孤立させてしまいます。

接し方を考える前に、まずは「これは本人の性格や意思の問題ではなく、病気の症状なのだ」ということを深く理解することが、全ての基本となります。

双極性障害には、躁状態の程度の違いによって、主に2つのタイプがあります。

- 双極I型障害

- 日常生活や社会生活に著しい支障が出るほどの激しい「躁状態」と、深い「うつ状態」を繰り返します。躁状態の時には、本人の安全確保や治療のために、入院が必要になるケースもあります。

- 双極II型障害

- 比較的程度の軽い「軽躁状態」と「うつ状態」を繰り返します。軽躁状態の時は、本人も周囲も「少し調子が良くて活動的なだけ」と見過ごしてしまいがちです。そのため、本人はうつ状態の辛さだけを自覚し、医療機関を受診するため、「うつ病」と間違われることも少なくありません。

症状に合わせた対応が基本|躁状態とうつ状態の接し方

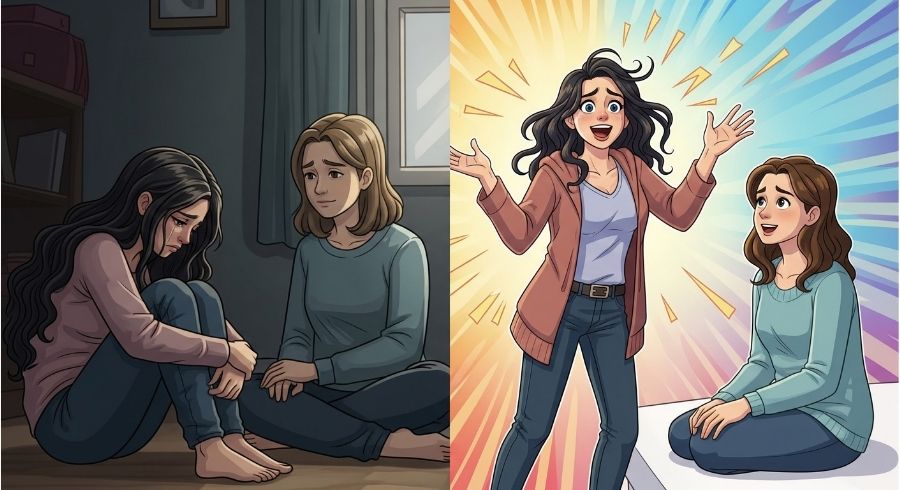

双極性障害の方への接し方の基本は、本人の状態をよく観察し、その時々の症状に合わせて対応を変えることです。ここでは、「うつ状態」と「躁状態」のそれぞれで心がけたい接し方のポイントを解説します。

うつ状態のときの接し方

うつ状態のときは、心身のエネルギーが極端に低下し、何をしても楽しめず、強い憂うつ感や無力感、罪悪感に苛まれます。この時期の接し方で最も重要なのは、「安心できる環境」を提供し、本人がエネルギーを再充電できるように見守ることです。

- 励まさない、無理をさせない、評価しない

- 「頑張れ」「元気を出して」「あなたならできる」といった安易な励ましは、本人を追いつめるだけです。本人はすでに「頑張りたいのに頑張れない」自分自身に苦しみ、罪悪感を抱いています。励ますよりも、「今はゆっくり休んでいいんだよ」「十分頑張っているよ」と、休息を肯定する言葉をかけてあげましょう。

- 重大な決断をさせない

- うつ状態のときは、思考力や判断力が著しく低下しています。物事を悲観的に捉え、視野が狭くなりがちです。この時期に退職や離婚、大きな買い物といった重大な決断をすると、後で後悔する可能性が非常に高いです。もし本人がそのような話を切り出しても、「今は心と体が疲れているから、判断が難しい時期だと思う。元気になってからもう一度一緒に考えよう」と伝え、決断を先延ばしにするよう促しましょう。

- 静かに寄り添い、話を聴く

- 何か特別なアドバイスをする必要はありません。ただ静かにそばに寄り添い、本人が話したいときには「うん、うん」「そうだったんだね」と、否定も肯定もせず、ただ耳を傾けるだけで、本人は「自分は一人ではない」と安心することができます。沈黙が続いても、焦らずに同じ空間で穏やかに過ごすことが、何よりの支えになります。

躁状態のときの接し方

躁状態のときは、本人は気分が高揚し、自信に満ちあふれ、自分が病気であるという認識(病識)がなくなっていることがほとんどです。この時期は、本人の言動に感情的に振り回されず、周囲が冷静に対応し、本人の安全と社会的信用を守ることが鍵となります。

- 言動を刺激せず、冷静に受け止める

- 本人の言う壮大な計画や万能感に満ちた発言を、頭ごなしに否定したり、間違いを正そうとしたりするのは逆効果です。感情的に反論すると、本人は「自分のことを理解してくれない」と激しく怒り、口論やトラブルに発展しかねません。まずは「そうなんだね」「すごいね」と一度は受け止めた上で、興奮を鎮めるように穏やかに、かつ毅然とした態度で対応しましょう。

- 大きな約束や契約はさせない

- 躁状態のときは、浪費や無謀な投資、突然の起業計画など、後々大きなトラブルにつながる行動を起こしがちです。本人が高額な買い物をしようとしたり、重要な契約を結ぼうとしたりしている場合は、「一度持ち帰って検討しよう」「専門家にも相談してみよう」などと提案し、その場で決断させないように制止する必要があります。可能であれば、クレジットカードを一時的に預かったり、家族で金銭管理のルールを決めたりするなどの対策を、本人の状態が良い時に事前に話し合っておくことが理想です。

- 健康を気遣い、治療を促す

- 本人は病識がないため、自ら受診しようとはしません。しかし、躁状態は放置すると人間関係や社会的信用を失うなど、深刻な事態を招きます。高揚した言動そのものではなく、「最近、あまり眠れていないみたいだから、心配だよ」「少しお疲れ気味じゃない?一度、相談に行ってみない?」など、本人の健康を気遣う形で受診を促すことが大切です。状況によっては、家族だけで医療機関に相談し、対応方法を一緒に考えてもらうことも重要です。

【関係性別】双極性障害(双極症)の人への具体的な接し方

基本的な接し方を踏まえつつ、ここでは「家族・パートナー」「友人」「職場」という関係性別に、より具体的な関わり方のコツを見ていきましょう。

家族・パートナーへの接し方

最も身近な存在である家族やパートナーは、本人にとって最大の理解者であり、治療を支える重要な存在です。しかし、同時に気分の波に最も影響を受けやすく、心身ともに疲れ果ててしまう危険性もはらんでいます。

生活リズムを整えるサポート

双極性障害の治療と再発予防において、規則正しい生活リズムを維持することは非常に重要です。気分の波は、不規則な生活や睡眠不足、ストレスなどによって引き起こされやすいためです。家族として、以下のようなサポートができます。

- 毎日決まった時間に起床・就寝できるよう、優しく声をかけたり、朝にカーテンを開けたりする。

- 三食をなるべく決まった時間に、一緒に食卓を囲むように心がける。

- 服薬を忘れがちな場合は、「お薬飲んだ?」と確認したり、お薬カレンダーを活用したりしてサポートする。

ただし、これらを強制したり、管理しすぎたりすると本人の負担になります。あくまで「一緒に取り組む」という姿勢で、さりげなくサポートすることが大切ですいです。

一緒に受診を検討する

本人が一人で通院するのが不安な場合や、医師に自分の症状をうまく説明できない場合があります。そのようなときは、家族やパートナーが診察に付き添うことで、本人は安心して治療に臨むことができます。

また、家族から見た普段の様子(睡眠時間、活動量の変化、食欲、躁状態の兆候など)を客観的に医師に伝えることは、診断や治療方針の決定において非常に貴重な情報となります。もちろん、事前に本人の許可を得ることが大前提ですが、ぜひ一緒に受診することを検討してみてください。

適切な距離感を保ち、一人で抱え込まない

これが家族やパートナーにとって、最も重要かつ難しいポイントかもしれません。本人を支えたいという思いが強いあまり、過度に干渉したり、本人の問題をすべて自分のことのように背負い込んだりすると、サポートする側が心身のバランスを崩し、「共倒れ」になってしまう危険性があります。

大切なのは、本人の問題と自分の問題を意識的に切り離して考えることです。サポートする側も、自分の時間や楽しみを持ち、友人と会ったり趣味に打ち込んだりして、意識的にリフレッシュしてください。必要なサポートは行いつつも、過度に介入しすぎない。この「適切な距離感」を保つことが、長い目で見て本人と良好な関係を続け、サポートを継続していくための最大の秘訣です。

友人への接し方

友人として、何か力になりたいと思うのは自然なことです。専門的なアドバイスはできなくても、対等な立場の友人だからこそできる、かけがえのないサポートがあります。

変わりなく接し、話を傾聴する

友人としてできる最も大切なサポートの一つが、これまでと変わらない友人として接し、本人の話をじっくりと聞く「傾聴」です。障害の辛さ、将来への不安など、本人が胸の内を話してくれたときには、意見やアドバイスをしようとせず、ただ共感的に耳を傾けましょう。

「そうだったんだね」「それは辛かったね」と、相手の気持ちを受け止めるだけで、本人は「分かってもらえた」と感じ、心が軽くなります。専門家ではない友人に求められているのは、正しい答えではなく、何があっても変わらずにそばにいてくれる、安心できる味方でいてくれることです。

連絡が途絶えても、気にかけ続ける

うつ状態の時など、本人からの連絡が途絶えがちになることがあります。「どうしているかな」と気になっても、どのように連絡してよいか迷うかもしれません。そんなときは、長文のメッセージや電話でなくても構いません。「元気?」「また都合のいい時にランチでも行こう」といった短いメッセージを送るだけでも、「あなたのことを気にかけているよ」「いつでも味方だよ」という大切な気持ちが伝わります。

返信がなくても、気に病む必要はありません。このさりげない気遣いが、社会から孤立しがちな本人の心を支える大きな力になります。

職場で双極性障害(双極症)の人がいる場合の接し方

職場で双極性障害のある同僚がいる場合、周囲の理解と協力が、本人が能力を発揮し、安心して働き続けるために大きな助けとなります。

体調変化のサインと対応を共有しておく

気分の波を本人も周囲も早期に察知できれば、症状が悪化する前に対処しやすくなります。そのために、本人と上司、同僚などの間で、体調変化のサインと、そのサインが見られたときの対応を事前に話し合っておくことが有効です。

【サインの例】口数が極端に増える/減る、小さなミスが増える、遅刻や早退が増える、服装が派手になる/乱れるなど。

【対応の例】サインが見られたら本人の許可を得て上司に報告する、一時的に休憩を取ってもらう、業務量を調整するなど。

このようなルールを共有しておくことで、周囲も対応に迷わず、本人も安心して助けを求めやすくなります。

合理的配慮について共に考える

合理的配慮とは、障害のある人が他の従業員と平等に働けるように、職場が負担になりすぎない範囲で必要な調整や配慮を行うことです。本人から申し出があった場合、企業はこれに応じて誠実に話し合う義務があります。

具体的な配慮の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 通院のための休暇取得や、勤務時間の調整(時差出勤、時短勤務など)

- 気分の波に合わせて、業務量を柔軟に調整する

- 過集中や注意散漫になりやすい場合に、静かな席へ配置転換する

- 指示を口頭だけでなく、メールやチャットなど文章で補足する

- 騒音や人の出入りが少ない席への移動

どのような配慮が必要かは、本人と職場がよく話し合い、主治医の意見も参考にしながら、協力して決めていくことが大切です。

接し方に悩んだ時に頼れる相談先

本人をサポートする中で、「この対応で本当に合っているのだろうか」「もうどうすればいいか分からない」と、家族や周囲の人が悩みを抱え、疲弊してしまうことは少なくありません。決して一人で抱え込まず、専門の機関に相談してください。

通院先の医療機関

本人が通院している病院の医師や、精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)、カウンセラーに相談することができます。専門的な立場から、本人の病状に合わせた具体的な接し方や、家族が利用できる福祉サービスについてのアドバイスをもらえます。

保健所・保健センター

市町村が運営する保健所や保健センターは、地域住民の心身の健康に関する身近な相談窓口です。保健師や精神保健福祉士などの専門職が在籍しており、本人だけでなく、家族からの相談にも無料で応じてくれます。

精神保健福祉センター

各都道府県・指定都市に設置されている、精神保健福祉に関するより専門的な機関です。複雑なケースの相談に対応しており、本人や家族への相談支援のほか、必要に応じて医療機関や他の支援機関を紹介してくれます。

家族会・自助グループ

同じように双極性障害のある方の家族が集まり、日頃の悩みや経験を分かち合い、支え合う場です。同じ立場の人と話すことで、「悩んでいるのは自分だけじゃない」と孤立感が和らぎ、接し方のヒントや有益な情報を得ることができます。各地の精神保健福祉センターなどで開催情報を得られます。

双極性障害(双極症)の方の就労は就労継続支援B型事業所オリーブへ

双極性障害の治療が進み、体調が安定してくると、「働きたい」という気持ちが芽生えてくる方も多くいらっしゃいます。しかし、気分の波がある中で、毎日決まった時間に一般企業で働くことに不安を感じるかもしれません。

そんなとき、就労継続支援B型事業所が、社会復帰への大切なステップとなります。

私たち「就労継続支援B型事業所オリーブ」は、関西(大阪、兵庫、京都、奈良)で、双極性障害などの障害のある方の「働きたい」を応援しています。オリーブでは、雇用契約を結ばないため、ご自身の体調に合わせて週1日・数時間といったごく短い時間からでも、自分のペースで働くことができます。

データ入力や軽作業など、多彩な仕事の中から、あなたの興味やその日のコンディションに合わせて作業を選べます。気分の波に合わせた働き方を、障害への理解があるスタッフと一緒に見つけていきませんか。まずは見学から、お気軽にお問い合わせください。あなたの新しい一歩を、オリーブは全力でサポートします。