お役立ち情報 摂食障害(拒食症、過食症) 治療法・リハビリ 相談先

拒食症(神経性やせ症)とは?症状や原因・治療方法や相談先を解説

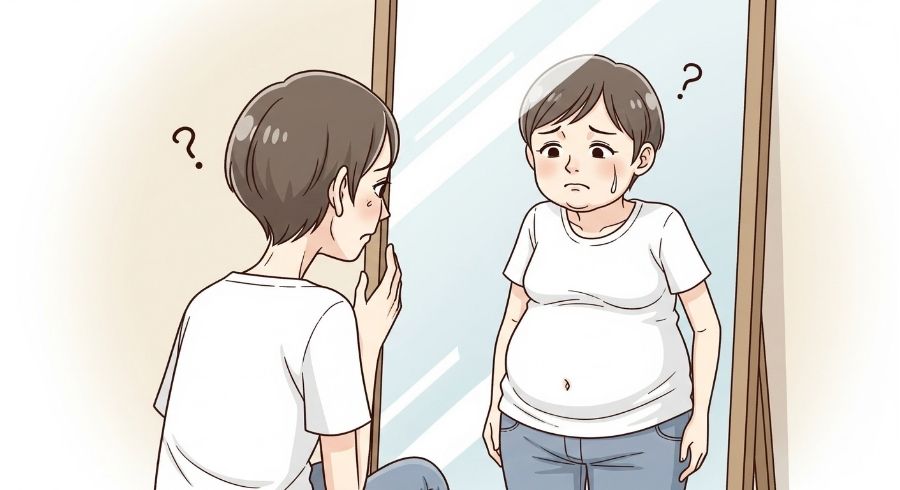

「太るのが怖くて、食べる量を極端に減らしてしまう」「客観的に見れば痩せているのに、鏡の中の自分はとても太っているように見える」

このような、食や体重、体型に関する強い悩みやこだわりを抱えていませんか。もし、その思いから日常生活に支障が出ているとしたら、それは「拒食症(神経性やせ症)」という、専門的な治療が必要な心の病気かもしれません。

拒食症は、単なる「ダイエットのしすぎ」や「わがまま」ではありません。心と体の両方に深刻な影響を及ぼし、時には命に関わる可能性もある、専門的な治療が必要な病気です。

この記事では、拒食症(神経性やせ症)とは何か、その具体的な症状や原因、そして回復に向けた治療法や相談先までを、分かりやすく解説していきます。一人で苦しまず、正しい知識を得て、あなた自身やあなたの大切な人を守るための一歩を踏み出しましょう。

拒食症(神経性やせ症)とは?ダイエットとの違いと特徴

拒食症は、摂食障害(食行動の異常を特徴とする精神疾患)の一つです。まずは、その定義と、多くの人が行う「ダイエット」との違いについて、正しく理解することが大切です。

単なる食欲不振ではない拒食症の定義

拒食症(神経性やせ症)とは、著しく痩せているにもかかわらず、本人はその事実を認めず、体重が増えることに対して極端な恐怖を感じるために、食べることを拒んだり、極端に食事量を制限したりする病気です。ここで重要なのは、食欲がなくなる「食欲不振」とは異なるという点です。むしろ、食べ物への関心や食欲は人一倍強いことも少なくありません。しかし、「太りたくない」「痩せなければならない」という強烈な恐怖や強迫観念、そして「痩せている自分でなければ価値がない」という歪んだボディイメージ(身体像)が、食べるというごく自然な行為を妨げてしまうのです。

ダイエットと拒食症(神経性やせ症)の境界線

健康や美容のためにダイエットをする人は多くいますが、それがエスカレートして拒食症へと移行してしまうケースは少なくありません。では、その境界線はどこにあるのでしょうか。

| 健康的なダイエット | 拒食症(神経性やせ症) | |

|---|---|---|

| 目的 | 健康の維持・増進、適正体重を目指す | 体重を減らすこと自体が目的化し、終わりがない |

| 食事 | 栄養バランスを考え、適量を食べる | 特定の食品を極端に避け、カロリーを厳しく制限する |

| 体重 | 適正体重の範囲内になれば満足する | 標準体重を大幅に下回っても「まだ太い」と感じる |

| 自己評価 | 体重や体型は、自分を評価する要素の一つに過ぎない | 自己評価のほぼ全てが、体重や体型に支配される |

| コントロール感 | 自分の意思で食事をコントロールできている | 食事や体重への考えに「自分が支配されている」感覚 |

健康的なダイエットとの最も大きな違いは、自己評価が体重や体型に過度に依存し、体重のコントロールを完全に失っている点にあると言えるでしょう。

拒食症(神経性やせ症)の主な症状

拒食症は、心と体の両方に、様々な危険なサインとなって現れます。放置すれば命に関わることもあるため、早期の気づきが非常に重要です。

身体にあらわれる症状|体重減少や無月経など

極端な栄養不足により、体は生命を維持しようと悲鳴を上げ、以下のような様々な身体症状が現れます。

- 体重の著しい減少:

- 標準体重を大幅に下回り、BMIが17を下回ることもあります。見た目にも骨や皮ばかりのように痩せてしまいます。

- 無月経:

- 女性の場合、体が生命の危機を感じて、生殖機能に関わるホルモンの分泌を止め、月経が止まります。これは体が発する深刻な危険信号です。

- 低血圧・徐脈・低体温:

- 血圧や脈拍、体温が下がり、常に強い寒気を感じるようになります。

- 産毛(うぶげ)の増加:

- 体が体温を少しでも保とうとして、胎児のように背中や腕などに産毛が濃くなることがあります。

- 皮膚の乾燥・脱毛:

- 肌がカサカサに乾燥し、髪の毛が抜けやすくなります。

- その他の重篤な合併症:

- 筋肉量の低下、むくみ、便秘、脱水症状、電解質異常、骨粗しょう症、不整脈、腎不全など、命に関わる深刻な合併症を引き起こすこともあります。

心理的にあらわれる症状|食べることへの強い恐怖

心の面では、食や体型に対する異常なこだわりが生活全体を支配します。

- 体重増加への極端な恐怖:

- 少しでも体重が増えることに、耐えがたいほどの恐怖を感じます。

- ボディイメージの歪み(身体像の障害):

- 明らかに痩せているにもかかわらず、自分のことを「太っている」と感じたり、特定の部分(お腹や太ももなど)が太いと思い込んだりします。鏡で自分の体を何度も確認したり、体のサイズを執拗に測ったりする行動が見られます。

- 食べ物への強いこだわり:

- 常に食べ物のカロリー計算をしていたり、「低カロリーのものしか食べない」「油物は絶対に口にしない」など、食事に関する独自の厳格なルール(マイルール)に支配されたりします。

- 社会的孤立:

- 人と一緒に食事をすることを避けるようになり、友人や家族との交流が減り、次第に社会的に孤立していきます。

- 抑うつ・不安:

- 気分の落ち込みやイライラ、強い不安感、不眠など、うつ病に似た症状を併発することも少なくありません。

拒食症(神経性やせ症)の原因はひとつではない

拒食症は、単一の原因で発症するわけではありません。「痩せたい」という気持ちを入り口に、心理的要因、社会的要因、生物学的要因などが複雑に絡み合って発症すると考えられています。

心理的な要因|自己評価の低さや完璧主義

ご本人が元々持っている性格や気質が、発症しやすさ(脆弱性)に影響することがあります。

- 自己評価の低さ:

- 「ありのままの自分には価値がない」という感覚が根底にあり、他者からの評価を得やすい「痩せること」でしか自分の価値を見出だせない状態に陥ります。

- 完璧主義:

- 「やるなら徹底的にやらなければ気が済まない」という完璧主義的な思考が、ダイエットを極端な方向に向かわせます。

- 強いこだわり・思考の柔軟性のなさ:

- 一度決めたルールは厳格に守らないと気が済まず、状況に応じて柔軟に対応することが苦手です。

- 他者からの評価への敏感さ:

- 周囲からどう見られているかを過剰に気にし、「痩せていてすごいね」といった言葉が、誤った行動を強化する強い成功体験となってしまいます。

社会・文化的な要因|やせていることを良しとする風潮

私たちが生活する社会や文化からの「痩せている方が良い」という無言のプレッシャーも、無視できません。

- 「痩せ礼賛」の風潮:

- メディアやSNSなどで、「痩せていること=美しい、素晴らしい、自己管理ができている」という価値観が、過剰に強調されること。

- ダイエット情報の氾濫:

- 世の中にあふれる様々なダイエット情報が、過度な減量への引き金となることがあります。

- 環境的ストレス:

- 親からの過度な期待や干渉、学校でのいじめ、友人関係の悩みといったストレスから逃れるために、唯一自分でコントロール可能だと感じられる「体重」への執着に向かわせることもあります。

これらの要因に加え、脳の機能的な問題や、食行動に関わる遺伝的な要因も関わっている可能性が指摘されています。

どこからが拒食症(神経性やせ症)?診断基準とBMI

拒食症の診断は、自己判断で行うべきものではなく、専門の医師によって、国際的な診断基準に基づいて慎重に行われます。

アメリカ精神医学会の診断基準「DSM-5」

現在、世界の精神医療で広く用いられている診断基準「DSM-5」では、主に以下の3つの項目をすべて満たす場合に、神経性やせ症と診断されます。

- カロリー摂取の制限:

- 年齢、性別、発達段階、身体的健康状態に照らして、明らかに標準体重を下回るような、意図的なカロリー摂取の制限がある。

- 体重増加への強い恐怖:

- 体重が著しく低いにもかかわらず、体重が増えることや太ることに対して、強い恐怖を感じている。または、体重増加を妨げるための執拗な行動(過度な運動や自己誘発嘔吐など)が続いている。

- 体重や体型に関する認知の歪み:

- 自分の体重や体型を、歪んだ形で認識している(例:痩せているのに太っていると感じる)。体重や体型が自己評価に過剰な影響を与えている。または、現在の低体重が健康に及ぼす深刻さを、一貫して認識できていない。

痩せの指標となるBMI18.5が一つの目安

客観的な痩せの指標として、「BMI(Body Mass Index:ボディマス指数)」が用いられます。BMIは、以下の計算式で算出されます。

BMI = 体重(kg) ÷ [身長(m) × 身長(m)]

世界保健機関(WHO)の基準では、BMIが18.5未満だと「低体重(痩せ)」と分類されます。DSM-5の診断においても、このBMIの値が、低体重の重症度(軽度、中等度、重度、最重度)を判断する一つの目安として参考にされます。ご自身のBMIを計算し、18.5を大きく下回っている場合は、専門家への相談を検討すべきサインと言えます。

拒食症(神経性やせ症)の治療方法

拒食症の治療は、心と体の両面からのアプローチが必要であり、一朝一夕で治るものではありません。精神科医、内科医、公認心理師、管理栄養士、看護師などがチームとなって、長期的に行われます。

身体の回復を目指す栄養療法

何よりもまず優先されるのが、低栄養状態から脱し、命の安全を確保することです。極端な低体重は、心臓の機能不全など、命に関わる危険な状態を招きます。そのため、医師や管理栄養士の指導のもと、安全に体重を回復させるための栄養療法が行われます。外来での治療が困難な場合や、重篤な身体合併症がある場合には、入院による治療が必要になることも少なくありません。

考え方や行動を整える心理療法

身体的な回復と並行して、拒食症の根本にある心理的な問題に取り組むための心理療法(カウンセリング)が行われます。

- 認知行動療法(CBT):

- 体重や体型、食事に対する歪んだ考え方(認知の歪み)に本人が気づき、それをより現実的で柔軟な考え方に修正していくことを手助けします。

- 家族療法:

- 特に若年者の場合、家族関係に焦点を当て、家族も病気への理解を深め、ご本人をサポートするチームの一員となれるよう支援します。

- 支持的精神療法:

- 対話を通じて、痩せること以外に自分の価値を見出せるように、自己肯定感を育んでいくことを目指します。

回復には焦らず長期的な視点が大切

拒食症の回復への道は、一直線ではありません。体重が少し増えただけで強い不安に襲われたり、食事が思うように進まなかったりと、一進一退を繰り返すことがほとんどです。

ご本人もご家族も、「焦らないこと」「完璧を目指さないこと」が何よりも大切です。治療には年単位の時間がかかることも珍しくありません。長期的な視点を持ち、停滞や後退があっても自分や相手を責めず、少しずつの変化を認めながら、根気強く治療を続けることが回復につながります。

拒食症(神経性やせ症)の悩みに関する相談先

拒食症の悩みは、決して一人で、あるいは家族だけで抱え込んではいけません。この病気は専門的な治療が必要であり、早期に専門の相談先を頼ることが、回復への最も重要な第一歩です。

専門的な治療を行う医療機関

摂食障害の治療は、非常に専門的な知識と経験が必要です。お近くの精神科や心療内科の中でも、ウェブサイトなどで「摂食障害専門外来」を設けている病院やクリニックに相談するのが最も確実です。

身近な地域の公的相談窓口

医療機関に行くのはハードルが高いと感じる場合は、まずはお住まいの地域の公的な相談窓口を利用してみましょう。

保健所や精神保健福祉センターでは、保健師や精神保健福祉士などの専門職に、無料で相談することができます。適切な医療機関や支援機関を紹介してもらうことも可能です。

同じ悩みを持つ人と繋がる自助グループ

同じ病気や悩みを抱える当事者や家族が集まり、お互いの経験を分かち合い、支え合う「自助グループ」も、孤立感を和らげるための大切な場所です。「一人じゃない」と感じられることが、治療を続ける上で大きな力になります。認定NPO法人「全国摂食障害者支援団体連絡協議会」のウェブサイトなどで、お近くの自助グループを探すことができます。

拒食症と向き合いながら働きたいあなたへ|就労継続支援B型事業所オリーブの就職サポート

拒食症の治療には、多くの精神的・身体的エネルギーが必要です。治療と仕事を両立させることに、大きな不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。「決まった時間に、毎日働くのはつらい」「食事休憩がプレッシャーになる」「体力を消耗しないか心配だ」そんな時は、決して無理をする必要はありません。

就労継続支援B型事業所オリーブは、あなたのような方が、ご自身の体調や回復のペースを最優先にしながら、安心して働ける場所です。

オリーブは雇用契約を結ばないため、週に1日、1日2時間といったごく短い時間からでも利用を始められます。まずは、無理のない範囲で社会とのつながりを持ち、生活リズムを整え、働くことの楽しさや達成感を感じることから始めてみませんか。

食事休憩の取り方や、体調への配慮など、摂食障害の特性に深い理解を持つスタッフが、あなたの心と体に寄り添いながら、きめ細やかにサポートします。関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良)で、治療と両立しながら、自分のペースで次の一歩を踏み出したいとお考えなら、ぜひ一度、オリーブにご相談ください。