お役立ち情報 不安障害(社会不安障害、パニック障害、強迫性障害、PTSD) 治療法・リハビリ

場面緘黙(かんもく)とは?大人の症状や原因・治療方法について解説

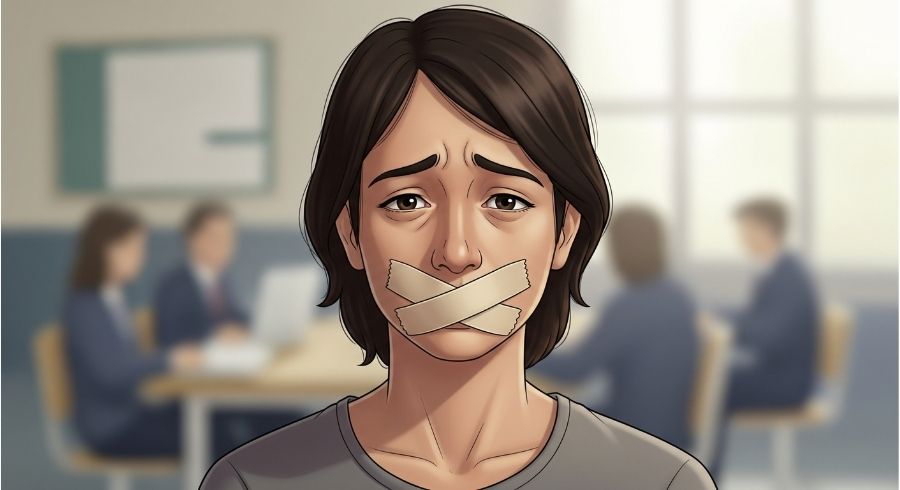

「特定の場面や状況になると、急に声が出なくなる」「話したいという強い気持ちはあるのに、喉が詰まったように言葉を発することができない」そんな悩みを、誰にも理解されずに一人で抱えていませんか。

もし、そのような状態が続いているとしたら、それは「場面緘黙(ばめんかんもく)」かもしれません。場面緘黙は、本人の意思とは関係なく言葉が話せなくなる、不安障害の一種です。決して「わがまま」や「極度の人見知り」、あるいは反抗的な態度といった、性格の問題ではありません。特に大人の場合、仕事や日常生活で大きな困難を感じながらも、周囲に理解されず、孤立し、苦しんでいるケースが少なくありません。

この記事では、場面緘黙の基本的な知識から、大人の当事者が抱える症状や仕事での困りごと、具体的な治療法、そして利用できる福祉サービスまで、幅広く解説します。この記事を読めば、場面緘黙への理解が深まり、あなたやあなたの周りの方が、確かな情報をもとに次の一歩を踏み出すためのヒントが見つかるはずです。

場面緘黙とは|特定の状況で話せなくなる不安障害の一種

場面緘黙(専門的には「選択性緘黙」とも呼ばれます)は、家庭などリラックスできる安心な環境では問題なく話せるにもかかわらず、学校や職場といった特定の社会的状況において、一貫して話すことができなくなる状態が続く、不安障害(不安症)の一つです。この症状の核心は、話す能力そのものに問題があるわけではない、という点にあります。「話したくない」のではなく、「話したいのに話せない」という、本人の意思ではコントロールできない状態にあることが大きな特徴です。そのため、周りが無理に話させようとすると、かえって本人の不安やプレッシャーを極度に高め、症状を悪化させてしまう可能性があります。

家庭では話せるのに学校や職場では話せない

場面緘黙の最も代表的な特徴は、話せる場面と話せない場面が、まるでスイッチを切り替えたかのように、はっきりと分かれている点です。例えば、以下のようなケースが多く見られます。

-

- 家では家族と冗談を言い合えるほどおしゃべりだが、一歩外に出て店員さんなどと話す場面では一言も発せなくなる。

- 学校の授業中、先生に指されても答えることができず、固まってしまう。

- 職場での朝礼や会議で、意見を求められても発言できない。

- 親しい友人と二人きりなら話せるが、その場に他の人が一人でも加わると、急に黙ってしまう。

このように、話せる能力自体はあるものの、特定の社会的状況や人が引き金(トリガー)となって、声が出なくなってしまうのです。そのため、周囲からは「わざと話さない」「反抗的だ」「何を考えているかわからない」と誤解され、つらい思いをすることも少なくありません。

性格や育て方の問題ではない

場面緘黙は、かつては「内気」「恥ずかしがり屋」といった性格の問題や、親の育て方が原因だという誤解がありました。しかし、現在では研究が進み、本人が生まれ持った気質や脳の働き、そして環境要因などが複雑に絡み合って発症する「不安障害の一種」であると理解されています。決して、本人が意図的に黙っているわけでも、親の愛情が不足しているわけでもありません。「話したいのに話せない」というもどかしさや苦しみを、本人が一番強く感じています。周囲の人は、場面緘黙が本人の意思でコントロールできるものではないことを理解し、温かく見守ることが重要ですいです。

「特定の場面や状況になると、急に声が出なくなる」「話したいという強い気持ちはあるのに、喉が詰まったように言葉を発することができない」そんな悩みを、誰にも理解されずに一人で抱えていませんか。

もし、そのような状態が続いているとしたら、それは「場面緩黙(ばめんかんもく)」かもしれません。場面緩黙は、本人の意思とは関係なく言葉が話せなくなる、不安障害の一種です。決して「わがまま」や「極度の人見知り」、あるいは反抗的な態度といった、性格の問題ではありません。特に大人の場合、仕事や日常生活で大きな困難を感じながらも、周囲に理解されず、こりつし、苦しんでいるケースが少なくありません。

この記事では、場面緩黙の基本的な知識から、大人の当事者が抱える症状や仕事での困りごと、具体的な治療法、そして利用できる福祉サービスまで、広範に解説します。この記事を読めば、場面緩黙への理解が深まり、あなたやあなたの周りの方が、確かな情報をもとに次の一歩を踏み出すためのヒントが見つかるはずです。

場面緩黙とは|特定の状況で話せなくなる不安障害の一種

場面緩黙(専門的には「選択性緩黙」とも呼ばれます)は、家庭などリラックスできる安心な環境では問題なく話せるにもかかわらず、学校や職場といった特定の社会的状況において、一貫して話すことができなくなる状態が続く、不安障害(不安症)の一つです。この症状の核心は、話す能力そのものに問題があるわけではない、という点にあります。「話したくない」のではなく、「話したいのに話せない」という、本人の意思ではコントロールできない状態にあることが大きな特徴です。そのため、周りが無理に話させようとすると、かえって本人の不安やプレッシャーを極度に高め、症状を悪化させてしまう可能性があります。

「特定の場面や状況になると、急に声が出なくなる」「話したいという強い気持ちはあるのに、喉が詰まったように言葉を発することができない」そんな悩みを、誰にも理解されずに一人で抱えていませんか。

もし、そのような状態が続いているとしたら、それは「場面緘黙(ばめんかんもく)」かもしれません。場面緘黙は、本人の意思とは関係なく言葉が話せなくなる、不安障害の一種です。決して「わがまま」や「極度の人見知り」、あるいは反抗的な態度といった、性格の問題ではありません。特に大人の場合、仕事や日常生活で大きな困難を感じながらも、周囲に理解されず、孤立し、苦しんでいるケースが少なくありません。

この記事では、場面緘黙の基本的な知識から、大人の当事者が抱える症状や仕事での困りごと、具体的な治療法、そして利用できる福祉サービスまで、幅広く解説します。この記事を読めば、場面緘黙への理解が深まり、あなたやあなたの周りの方が、確かな情報をもとに次の一歩を踏み出すためのヒントが見つかるはずです。

場面緘黙とは|特定の状況で話せなくなる不安障害の一種

場面緘黙(専門的には「選択性緘黙」とも呼ばれます)は、家庭などリラックスできる安心な環境では問題なく話せるにもかかわらず、学校や職場といった特定の社会的状況において、一貫して話すことができなくなる状態が続く、不安障害(不安症)の一つです。この症状の核心は、話す能力そのものに問題があるわけではない、という点にあります。「話したくない」のではなく、「話したいのに話せない」という、本人の意思ではコントロールできない状態にあることが大きな特徴です。そのため、周りが無理に話させようとすると、かえって本人の不安やプレッシャーを極度に高め、症状を悪化させてしまう可能性があります。

家庭では話せるのに学校や職場では話せない

場面緘黙の最も代表的な特徴は、話せる場面と話せない場面が、まるでスイッチを切り替えたかのように、はっきりと分かれている点です。例えば、以下のようなケースが多く見られます。

-

- 家では家族と冗談を言い合えるほどおしゃべりだが、一歩外に出て店員さんなどと話す場面では一言も発せなくなる。

- 学校の授業中、先生に指されても答えることができず、固まってしまう。

- 職場での朝礼や会議で、意見を求められても発言できない。

- 親しい友人と二人きりなら話せるが、その場に他の人が一人でも加わると、急に黙ってしまう。

このように、話せる能力自体はあるものの、特定の社会的状況や人が引き金(トリガー)となって、声が出なくなってしまうのです。そのため、周囲からは「わざと話さない」「反抗的だ」「何を考えているかわからない」と誤解され、つらい思いをすることも少なくありません。

性格や育て方の問題ではない

場面緘黙は、かつては「内気」「恥ずかしがり屋」といった性格の問題や、親の育て方が原因だという誤解がありました。しかし、現在では研究が進み、本人が生まれ持った気質や脳の働き、そして環境要因などが複雑に絡み合って発症する「不安障害の一種」であると理解されています。決して、本人が意図的に黙っているわけでも、親の愛情が不足しているわけでもありません。「話したいのに話せない」というもどかしさや苦しみを、本人が一番強く感じています。周囲の人は、場面緘黙が本人の意思でコントロールできるものではないことを理解し、温かく見守ることが重要です。

h2>場面緘黙の主な原因

場面緘黙のはっきりとした原因はまだ完全には解明されていませんが、一つの原因で発症するわけではなく、「気質的な要因」と「環境的な要因」が相互に影響し合っていると考えられています。

不安になりやすいなどの「気質的な要因」

もともと個人が持っている気質が、場面緘黙の発症のしやすさに関わっているとされています。

【場面緘黙に関連する気質的要因の例】

- 不安や恐怖を感じやすい気質:

- 新しい環境や人、予期せぬ出来事に対して、他の人よりも強い不安を感じやすい傾向があります。専門的には「行動抑制」と呼ばれる気質で、慎重で臆病な側面を持ちます。

- 感覚の過敏さ:

- 音や光、人の視線など、外部からの刺激に非常に敏感な場合があります。特に、人から注目されることに対して強い苦痛を感じ、体が凍りついたようになってしまうことがあります。

- 完璧主義的な傾向:

- 「うまく話さなければいけない」「間違ったことを言ってはいけない」という思いが人一倍強く、話すことへのハードルを自分自身で極端に高くしてしまい、結果的に何も話せなくなってしまうことがあります。

- 発達の特性:

- 言葉の発達に遅れがあったり、コミュニケーションの取り方に特性があったりする場合、話すことへの苦手意識から場面緘黙につながることがあります。

これらの気質は、本人の個性の一部であり、優劣ではありません。しかし、特定の環境と結びついたときに、緘黙という症状として現れることがあります。

ストレスなどの「環境的な要因」

生まれ持った気質に、以下のような環境的な要因が加わることで、場面緘黙の症状が引き起こされたり、維持・悪化したりすることがあります。

【場面緘黙に関連する環境的要因の例】

- ストレスの多いライフイベント:

- 入園、入学、転校、クラス替え、引っ越し、入社など、本人にとって大きな環境の変化が発症のきっかけとなることがあります。

- 過去のトラウマ体験:

- 人前で話したときにひどく笑われたり、厳しい言葉で叱責されたりした経験が心の傷(トラウマ)となり、話すことへの強い恐怖心につながることがあります。

- プレッシャーの強い環境:

- 頻繁に発表を求められたり、厳しい指導を受けたりする環境では、常に高い緊張状態を強いられ、不安が高まり症状が出やすくなります。

- 周囲の過剰な反応:

- 「どうして話さないの?」「声を出してごらん」と問い詰められたり、無理に話させようとされたりすることが、本人にとって大きなプレッシャーとなり、緘黙をさらに強化してしまうことがあります。

- 多言語環境:

- 家庭で使う言語と、学校や社会で使う言語が異なる場合、言語処理の負担や、完璧に話せないことへの不安から一時的に話せなくなることがあります。

これらの要因が重なることで、脳の扁桃体という不安や恐怖を感じる部分が過剰に活動し、「話す」という行動に強いブレーキがかかってしまうと考えられています。

大人の場面緘黙の症状と仕事での困りごと

場面緘黙は子どもの頃に発症することが多いですが、適切な支援を受けられないまま大人になり、症状に悩み続けている人も少なくありません。大人になると、学生時代とは異なる、より複雑なコミュニケーションが求められるため、困難も多様化・深刻化します。

子どもの頃からの症状が続くことが多い

大人の場面緘黙の多くは、幼児期や学童期に発症した症状が、そのまま続いているケースです。「そのうち自然に話せるようになるだろう」と周囲が見守っている間に、話さないことが習慣化し、緘黙が定着してしまい、改善の機会を逃してしまったという背景が少なくありません。

成長するにつれて、本人は「自分は他の人と違う」「どうして自分だけ話せないんだろう」と深く悩み、自己肯定感が著しく低くなってしまう傾向があります。その結果、うつ病や社交不安障害、パニック障害など、他の精神疾患を併発することもあります。

日常生活や仕事での具体的な困りごと

場面緘黙の症状があると、大人になっても以下のような日常生活や仕事上の困りごとが生じることがあります。

-

- 職場の朝礼や会議などで、発言を求められても答えられない。

- 電話対応ができず、業務に支障が出る。

- 面接やプレゼン、営業など、人前で話す場面を避けてしまい、希望する仕事に就けない。

- 職場の人間関係を築くのが難しく、孤立してしまう。

- 病院や公共機関で、自分の症状や希望を伝えられない。

こうした困りごとの背景には、「話せない自分はダメだ」「うまく伝えられなかったらどうしよう」という強い不安感や自己否定感があります。周囲に理解されないまま無理を続けることで、心身の不調をきたすケースも多いため、早めに専門機関に相談することが大切です。

場面緘黙の治療方法

場面緘黙は、適切な支援や治療によって、症状の改善が期待できる障害です。大人の場合は、長年の習慣や二次的な悩み(うつ、社交不安など)もあるため、時間がかかることもありますが、本人のペースを尊重しながら進めていくことが重要です。

心理療法(カウンセリング)

もっとも基本となるのが心理療法です。特に、以下のようなアプローチが用いられます。

【大人の場面緘黙に有効な心理療法の例】

- 認知行動療法(CBT):

- 「話すと嫌われる」「笑われる」といった非現実的な思い込み(認知)に気づき、それを現実的な考え方に修正していくことで、不安を和らげる方法です。段階的に話す練習を行う「系統的脱感作」なども併用されます。

- 曝露療法:

- 避けていた状況(話すこと)に少しずつ慣れていく練習を繰り返すことで、不安を軽減していきます。

- 遊戯療法(プレイセラピー):

- 子ども向けに用いられることが多い方法ですが、大人の場合でも表現が苦手な方に向けて、描画やロールプレイなどを通して心の内面を整理していく支援が行われることもあります。

本人の状態や困りごとに応じて、最適なアプローチが選ばれます。カウンセラーや臨床心理士、公認心理師などの専門家と連携して、焦らず少しずつステップを踏んでいくことが大切です。

薬物療法

重度の不安やうつ症状が見られる場合には、医師の判断で薬物療法が併用されることもあります。使用されることのある薬には、以下のようなものがあります。

【場面緘黙の治療に用いられる薬の例】

- 抗不安薬:

- 即効性があり、不安を一時的に軽減する目的で使用されることがあります。ただし、依存性のリスクがあるため、短期間の使用が基本です。

- 抗うつ薬(SSRIなど):

- 長期的に不安や抑うつの改善を目指す薬です。特に社交不安障害にも効果があるとされる選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)が用いられることがあります。

薬物療法はあくまで補助的な手段であり、心理療法と併用することで効果が高まるとされています。副作用や相性もあるため、専門の精神科医・心療内科医と相談しながら進めることが重要です。

環境調整と周囲の理解

場面緘黙の治療においては、本人の努力だけでなく、周囲の理解とサポートが不可欠です。安心して話せる環境を整えることが、症状改善の第一歩になります。

【話しやすい環境づくりのポイント】

-

- 無理に話させようとせず、本人のペースを尊重する。

- 話せたことを過度に褒めたり注目したりせず、自然に受け入れる。

- ジェスチャーや筆談、チャットなど、代替的なコミュニケーション手段を用意する。

- 安心できる人と一緒にいることで話しやすくなることがあるため、可能な範囲で調整する。

- 失敗しても責めず、「話せなくても大丈夫だよ」というメッセージを伝える。

こうした環境の工夫により、本人の緊張が緩和され、徐々に「話してみようかな」という気持ちが芽生えてきます。

大人の場面緘黙に利用できる支援制度・福祉サービス

場面緘黙のある大人の方が安心して生活し、働き続けるためには、行政や福祉のサポートを上手に活用することが大切です。以下に、利用できる主な支援制度を紹介します。

精神障害者保健福祉手帳

場面緘黙は「精神障害」に分類されることから、症状の程度によっては「精神障害者保健福祉手帳」の対象になることがあります。この手帳を取得することで、以下のような支援を受けることができます。

-

- 税金の控除(所得税・住民税など)

- 公共交通機関の割引

- 就労支援事業所の利用

- 障害者雇用枠での就職

- 医療費助成(自治体による)

手帳の交付には、医師の診断書や申請手続きが必要です。詳細はお住まいの市区町村の障害福祉課に相談してください。

自立支援医療(精神通院医療)

心療内科や精神科などに通院している方は、「自立支援医療制度」を利用することで、医療費の自己負担が原則1割になります。薬代やカウンセリング費用も対象になるため、経済的な負担を軽減できます。

申請には、医師の診断書と自治体への手続きが必要です。こちらも市区町村の窓口で案内を受けられます。

就労支援(障害者就業・生活支援センター、就労移行支援など)

「人前で話すのが難しい」「電話対応ができない」など、コミュニケーションに課題がある場合でも、自分に合った働き方を見つけるための支援を受けることができます。

【主な就労支援サービス】

-

- 障害者就業・生活支援センター:就職活動や職場定着の支援、相談業務を行う機関。

- 就労移行支援事業所:一定期間、職業訓練や就職準備の支援を受けられる施設。

- ハローワークの障害者担当窓口:障害者雇用枠の求人紹介、職業相談など。

自分の特性を理解し、それを活かせる職場を見つけるためには、こうした支援を活用することが非常に有効です。

まとめ|一人で抱え込まず、支援を受けながら少しずつ前へ

場面緘黙は、決して「甘え」や「性格の問題」ではなく、不安障害の一種として理解されるべきものです。特に大人の場合、「話せないこと」をずっと誰にも相談できずに苦しんできた方が多くいます。

しかし、正しい知識を持ち、周囲の理解を得ながら、心理療法や支援制度を活用することで、少しずつでも状況を改善していくことは可能です。あなたは一人ではありません。声にならない思いを、少しずつでも伝えられるようになる日を目指して、自分のペースで歩んでいきましょう。