うつ病 お役立ち情報 相談先 診断基準(DSM-5, ICD-10) 適応障害

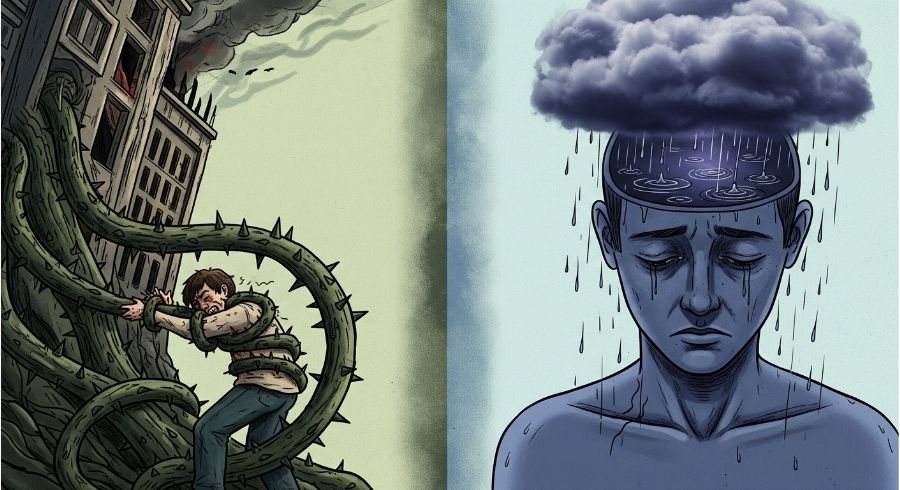

適応障害とうつ病の違いとは?症状や原因・治療法を比較解説

「最近、気分の落ち込みがひどい…これって適応障害?それとも、うつ病なんだろうか?」

心身の不調を感じて精神科や心療内科の受診を考えたとき、多くの方がこの疑問に直面します。適応障害とうつ病は、どちらも気分の落ち込みや不眠といった似た症状が現れるため、ご自身で見分けるのは困難です。しかし、この二つの疾患はストレスとの関係性や脳の状態が異なり、治療法も大きく異なります。ご自身の状態を正しく理解し、適切な治療やサポートにつなげるためには、両者の違いを知っておくことが非常に重要です。

この記事では、適応障害とうつ病の根本的な違いである「ストレス原因との関連性」から、症状の現れ方、国際的な診断基準、治療法、そして仕事に関するサポートまで、専門的な情報に基づいて徹底的に比較・解説します。この記事を読み終える頃には、ご自身の状態を客観的に見つめ、回復への道を歩み始めるための知識が身についているはずです。

適応障害とうつ病の最大の違いは「ストレス原因」との関連性

適応障害:特定のストレスが原因ではっきりと特定できる

適応障害は、ある特定の出来事や環境が強いストレスとなり、そのストレスに適応できないことで心身に不調が生じる状態です。原因となる「ストレス因(ストレスの原因)」が明確に存在することが最大の特徴です。

原因(ストレス因)の例:

-

- 仕事関連:職場の人間関係、過重な業務、配置転換、昇進によるプレッシャー、失業

- 家庭・プライベート関連:結婚、離婚、転居、家族との不和、死別、経済的な問題

- 学校関連:いじめ、学業不振、友人関係の悩み、進学

症状の現れ方:

ストレス因に直面している時に症状が強く現れ、その原因から離れると症状が和らぐ傾向があります。例えば、「平日は仕事のことを考えると涙が出たり出勤できなくなったりするほど辛いが、休日になると気分が晴れて趣味を楽しめる」といったケースが典型例です。このように、症状のON/OFFがストレスの有無と連動しやすいのが適応障害です。

うつ病:ストレス原因が不明な場合もあり、症状が持続する

一方、うつ病は、ストレスが発症のきっかけになることもありますが、それだけが原因ではありません。感情や意欲をコントロールする脳内の神経伝達物質(セロトニンなど)のバランスが崩れるといった、脳の機能的な不調が背景にあると考えられています。

そのため、はっきりとしたストレス因が見当たらない場合でも発症することがあります。一度発症すると、原因となったストレスから離れても、脳の機能不調が続いているため症状は改善しません。

原因:

ストレスが引き金となることもありますが、脳の機能不調、遺伝的要因、性格傾向などが複雑に関係しており、原因を一つに特定できないことも少なくありません。

症状の現れ方:

ストレス因の有無にかかわらず、一日中、ほぼ毎日、強い抑うつ気分や興味の喪失が持続します。例えば、「休日で好きなことをしていても気分が晴れず、常に重苦しい気持ちに支配される」「『楽しい』という感情そのものを感じられなくなる」といった状態です。状況によらず症状が持続するのが、うつ病の大きな特徴です。

| 項目 | 適応障害 | うつ病 |

|---|---|---|

| 原因 | 明確なストレス因がある | ストレス因が不明な場合もある |

| 症状と原因の関係 | ストレス因から離れると改善傾向 | ストレス因から離れても症状が持続 |

| 原因のイメージ | 心の外側(環境)にある | 心の内側(脳の機能)にある |

【症状の比較】適応障害は「不安・行動の変化」、うつ病は「抑うつ・意欲低下」

適応障害とうつ病では、現れる症状の種類や現れ方にも違いが見られます。

適応障害の症状:不安や焦り、普段は見られない行動の変化

適応障害の症状は多彩で、ストレスへの過剰な反応として現れます。抑うつ気分よりも、不安や焦り、行動面の変化が目立つことがあります。

-

- 情緒面の症状:不安感、怒り、焦り、過敏さ、緊張感が強く出ることが多いです。気分の浮き沈みが比較的大きく、涙もろくなったかと思えば、急にイライラするなど感情が不安定になります。

- 身体面の症状:頭痛、めまい、動悸、吐き気、不眠、腹痛、倦怠感など、自律神経の乱れに関連する症状が中心です。

- 行動面の症状:遅刻や欠勤、暴飲暴食、過度な飲酒、危険な運転、喧嘩など、普段のその人からは考えられないような行動の変化として現れることがあります。これは、つらいストレスから逃れたいという心の叫びの表れともいえます。

うつ病の症状:深刻な「抑うつ気分」と「喜びの喪失」が中心

うつ病の症状は、以下の2つの「中核症状」を中心に、より深刻で持続的な精神症状として現れるのが特徴です。

2つの中核症状:

-

- 抑うつ気分:何をしても気分が晴れず、悲しく虚しい気分が一日中、ほとんど毎日続きます。

- 興味または喜びの喪失(アンヘドニア):これまで楽しめていた趣味や活動に対して全く興味がわかなくなり、喜びを感じられなくなります。

その他によく見られる症状:

-

- 強い自責感・無価値感:「自分はダメな人間だ」「全て自分のせいだ」と過度に自分を責めます。

- 思考力・集中力の低下:頭が働かず、物事に集中できない、簡単な決断ができない状態(思考制止)になります。

- 死についての反復的な思考(希死念慮):「消えてしまいたい」「死にたい」と考えることがあります。

- 身体面の症状:不眠(特に早朝に目が覚める早朝覚醒)、食欲不振と体重減少(または食欲増進と体重増加)、何をしてもすぐに疲れてしまう著しい倦怠感が典型的です。

適応障害でも「うつ状態」になることはありますが、うつ病のそれは、より深く、持続的で、生活のあらゆる場面を覆ってしまうという点で質的に異なります。

【診断基準の比較】医師は国際基準(DSM-5)で判断する

医師は、問診を通じて患者さんの状態を詳しく聞き取り、米国精神医学会が作成した『精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM-5)』などの国際的な診断基準に基づいて診断します。

適応障害の診断基準:ストレス因との時間的な関連性が明確であること

適応障害の診断では、ストレス因との関連性が重視されます。

-

- はっきりと確認できるストレス因が始まってから3ヶ月以内に症状が出現する。

- その症状は、本人が感じる苦痛や、社会的・職業的な機能の障害が、予測される反応の程度を明らかに超えて著しい。

- 他の精神疾患(うつ病など)の診断基準を満たさない。

- ストレス因(またはその影響)がなくなれば、症状は6ヶ月以上は続かない。

つまり、「いつから(ストレス開始後3ヶ月以内)」「何が原因で」「どの程度困っていて」「いつまで続く見込みか(ストレス終結後6ヶ月以内)」が診断の重要なポイントになります。

うつ病の診断基準:症状の内容と期間が重要

うつ病(大うつ病性障害)の診断では、症状の内容と、それが続いている期間が重視されます。

-

- 以下の9つの症状のうち5つ以上が、2週間以上続いている。

- そのうち少なくとも1つは、中核症状である「1. 抑うつ気分」または「2. 興味または喜びの喪失」である。

【うつ病の9つの症状リスト(DSM-5より)】

-

- 抑うつ気分

- 興味または喜びの著しい減退

- 著しい体重減少・増加、または食欲の減退・増加

- 不眠または過眠

- 精神運動性の焦燥(そわそわして落ち着かない)または制止(話し方や動きが遅くなる)

- 易疲労性(疲れやすい)、または気力の減退

- 無価値感、または過剰・不適切な罪悪感

- 思考力や集中力の減退、または決断困難

- 死についての反復的な思考(希死念慮)、自殺念慮や計画

これらの症状が、本人の著しい苦痛や、社会的・職業的な機能に重大な障害を引き起こしている場合に診断されます。

注意すべき「適応障害からうつ病への移行」

適応障害と診断されても、注意が必要です。原因となっているストレス環境が改善されないまま長期間経過すると、症状が慢性化し、うつ病の診断基準を満たす状態へと移行することがあります。

これは、持続的なストレスによって脳が疲弊し、神経伝達物質のバランスが崩れてしまうために起こると考えられています。当初はストレスから離れれば回復していた状態が、やがて何をしても気分が晴れない持続的なうつ状態へと変化していくのです。

このことからも、適応障害の段階で早期に原因を特定し、環境調整などの適切な対応をとることが、うつ病への移行を防ぐ上で非常に重要となります。

【治療法の比較】適応障害は「環境調整」、うつ病は「休養と薬物療法」

原因や病態が異なるため、治療のアプローチも大きく異なります。

適応障害の治療:原因の除去・軽減(環境調整)が最優先

適応障害の治療で最も重要なのは「環境調整」です。原因となっているストレス因を特定し、そこから物理的・心理的に距離を置くことが、何よりも優先されます。

-

- ストレス因の除去・軽減:職場であれば、上司や産業医に相談し、業務内容の変更や配置転換を依頼する。家庭内であれば、関係者と話し合い、負担を減らす工夫をする。

- ストレス因からの回避:症状が重い場合は、医師の診断書をもとに休職や休学をし、一時的にストレス環境から完全に離れることも有効な治療法です。場合によっては、転職や退職、転居が回復への近道となることもあります。

原因が明確なため、この環境調整がうまく行けば、症状は比較的速やかに改善に向かうとされています。

うつ病の治療:十分な「休養」と「薬物療法」が二本柱

うつ病の治療は、エネルギーが枯渇し、機能不調に陥った脳を回復させることが目的です。そのため、「十分な休養」と「薬物療法」が治療の二本柱となります。

-

- 十分な休養:まずは心と体をしっかりと休ませ、消耗したエネルギーを回復させることが不可欠です。「何かをしなければ」と焦らず、安心して休める環境を整えることが治療の第一歩です。

- 薬物療法:主に、セロトニンなどの神経伝達物質の働きを調整する「抗うつ薬(SSRI:選択的セロトニン再取り込み阻害薬など)」が用いられます。効果が現れるまでに数週間かかりますが、脳の機能不調を改善し、つらい症状を和らげるために中心的な役割を果たします。症状が良くなっても自己判断で中断すると再発のリスクが高まるため、医師の指示通りに服薬を続けることが極めて重要です。

精神療法(心理療法):回復を促し、再発を防ぐ

環境調整や薬物療法と並行して、精神療法(カウンセリングなど)も行われます。これは、どちらの疾患においても、回復を促進し、再発を予防するために有効です。

代表的なものに「認知行動療法(CBT)」があります。これは、ストレスを感じやすい考え方や行動のクセに気づき、より柔軟で現実的なものに変えていくことで、ストレスへの対処能力(コーピングスキル)を高めることを目指す治療法です。他にも、対人関係の課題に焦点を当てる「対人関係療法」など、個々の状況に応じたアプローチが選択されます。

仕事や生活の不安を解消する公的支援サービス

適応障害やうつ病と診断された場合、治療と仕事・生活をどう両立させるかは大きな課題です。一人で抱え込まず、利用できる公的なサポートを積極的に活用しましょう。

回復期から職場復帰までを支える「リワーク支援」

リワーク支援は、精神疾患を理由に休職している方が、スムーズに職場復帰するためのリハビリテーションプログラムです。医療機関や地域障害者職業センター、民間企業などが実施しています。オフィスに似た環境で、軽作業やグループワーク、ストレス対処法を学ぶ心理教育などを行い、再発を防ぎながら安定して働き続けることを目指します。

就職・転職をサポートする「ハローワーク」

全国のハローワークには、障害のある方の就職を専門にサポートする窓口(専門援助部門)が設置されています。障害の特性を理解した専門の職員が、個別のカウンセリングを通じて求職活動を支援し、障害に配慮のある企業の求人を紹介してくれます。

仕事と生活を一体的に支援する「障害者就業・生活支援センター」

「なかぽつ」という愛称でも呼ばれるこの機関は、就業面だけでなく、金銭管理や住まいのことなど、日常生活における困りごとの相談にも応じてくれます。地域の様々な支援機関と連携しながら、仕事と生活の両面から安定した暮らしを支える身近な相談窓口です。

自分のペースで働く準備ができる「就労移行支援・就労継続支援」

すぐに一般企業で働くことに不安がある場合、障害者総合支援法に基づく福祉サービスを利用する選択肢があります。

- 就労移行支援:

- 一般企業への就職を目指す方が、働くために必要な知識やスキルを学ぶ訓練の場です。利用期間は原則2年間です。

- 就労継続支援A型:

- 事業所と雇用契約を結び、給与(最低賃金以上)を得ながら働きます。支援を受けながらも、一定の業務量が求められます。

- 就労継続支援B型:

- 雇用契約は結ばず、体調やペースに合わせて軽作業などを行います。「工賃」として報酬が支払われます。

適応障害やうつ病と向き合いながら働きたいあなたへ|就労継続支援B型事業所オリーブ

適応障害であれ、うつ病であれ、治療を経て回復に向かう過程で最も大切なのは、「焦らないこと」そして「無理をしないこと」です。特に、社会復帰を考え始めた時期は、「早く元の生活に戻らなければ」という焦りから、再び心身のバランスを崩してしまう危険性も少なくありません。

そんな大切なリハビリ期に、安心してご自身のペースで社会とのつながりを取り戻せる場所が、私たち就労継続支援B型事業所オリーブです。

オリーブは、障害や心身の不調を抱える方が、雇用契約を結ぶことなく、ご自身の体調を最優先しながら軽作業などの生産活動に取り組める福祉サービス事業所です。

-

- 安心できる環境からの再スタート:適応障害の治療で最も重要な「環境調整」や、うつ病の治療で不可欠な「休養」の、次のステップとして最適です。ストレスの少ない穏やかな環境で、心身のリハビリを自分のペースで続けられます。

- あなたの「今」に合わせた利用が可能:週1日、1時間からの利用も可能です。「今日は調子がいいから少し頑張ってみよう」「今日は疲れているから休もう」といった、その日のあなたの体調や気持ちを尊重します。

- 「できる」という自信を取り戻す場所:簡単な作業を集中して行い、完成させるという経験は、「自分にもできる」という小さな成功体験につながります。その積み重ねが、失いかけていた自信を取り戻すきっかけになります。

- 次のステップへ進むための準備室として:経験豊富な支援員が常駐しており、日々の活動を通じて対話を重ねながら、あなたの今後のキャリアや働き方について、焦らずじっくりと考えることができます。

どちらの疾患からの回復であっても、オリーブはあなたの「社会復帰への準備室」となります。まずは見学から、お気軽にお問い合わせください。あなたの新しい一歩を、スタッフ一同、心から応援しています。