お役立ち情報 ハローワーク 各種支援センター(障害者就業・生活支援センター、地域活動支援センターなど) 就労移行支援

発達障害のグレーゾーンとは?特徴・仕事の工夫・就労支援を解説

「自分は他の人と、何かが違う気がする」「コミュニケーションや仕事の段取りが苦手で、生きづらさを感じる」。そうした悩みを抱え、発達障害について調べてみても、診断基準に完全に当てはまるわけではない。でも、困難を感じているのは紛れもない事実。そんな、「障害とは言い切れないけれど、定型発達とも違う」と感じる、診断と定型発達の間にいるような状態を、一般的に「発達障害のグレーゾーン」と呼びます。グレーゾーンにいる方は、明確な診断名がないために、かえって周囲の理解を得にくかったり、利用できる支援が分からなかったりと、一人で苦しんでしまうことが少なくありません。この記事では、発達障害グレーゾーンとは何か、その具体的な特徴や仕事でできる工夫、そして頼れる支援機関について、分かりやすく解説していきます。

発達障害のグレーゾーンとは?

まず、発達障害の基本的な知識と、グレーゾーンがどのような状態を指すのかについて解説します。

診断と定型発達の「中間」にある状態

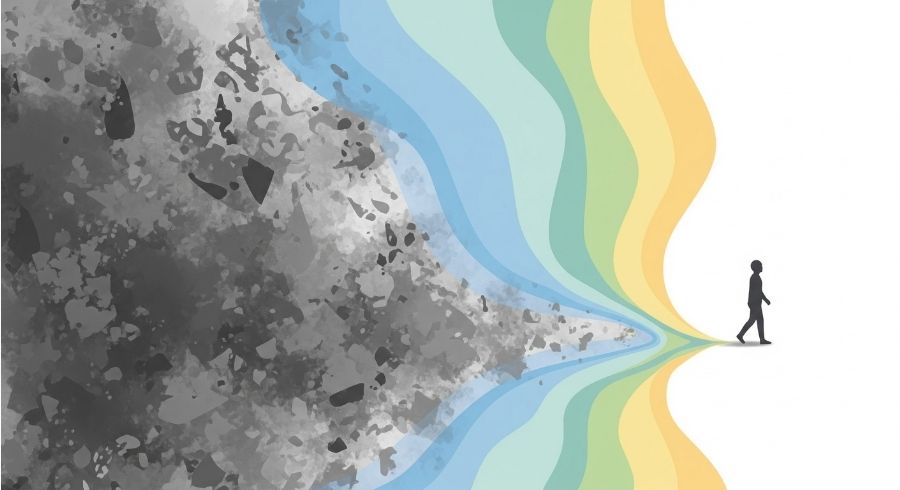

発達障害の「グレーゾーン」とは、発達障害の特性がいくつか見られるものの、医学的な診断基準を完全には満たさないため、正式な診断が下りていない状態を指す一般的な呼称です。これは、正式な診断名ではありません。発達障害の診断基準は、ある一定のラインで明確に区切られていますが、人間の特性は本来、白か黒かではっきりと分けられるものではなく、多様なグラデーション(スペクトラム)の中に存在します。グレーゾーンの方は、このグラデーションの中で、診断基準のラインにわずかに届かないものの、発達の偏りに起因する様々な困難さを実際に感じています。診断名がないために、「自分の努力不足だ」と自分を責めてしまったり、周囲から「気にしすぎ」「甘えている」と誤解されたりしやすく、その結果、孤立感を深めてしまうケースも少なくありません。

特性の土台となる発達障害の種類

グレーゾーンの特性を理解するために、土台となる発達障害の主な種類について簡単におさらいしましょう。

- ASD(自閉スペクトラム症)

- 対人関係やコミュニケーションの困難さと、限定された興味やこだわりを主な特徴とします。「場の空気を読むのが苦手」「特定の手順に強くこだわる」「感覚が過敏または鈍感」といった特性が見られます。

- ADHD(注意欠如多動症)

- 「不注意(集中力が続かない、忘れ物が多いなど)」「多動性(じっとしていられないなど)」「衝動性(思いついたらすぐ行動する、順番を待てないなど)」の3つを主な特徴とします。

- LD・SLD(限局性学習症)

- 全般的な知的発達に遅れはないものの、「読む」「書く」「計算する」といった特定の能力の習得と使用に著しい困難を示します。

これらの発達障害は生まれつきのものであり、子どもの頃は特性が目立たず、大人になって社会の複雑な要求に直面してから困難が表面化し、初めて自身の特性に気づく「大人の発達障害」のケースが増えています。グレーゾーンの方も、同様の経緯で自身の生きづらさの背景に気づくことが多くあります。

大人の発達障害グレーゾーンの主な特徴と困りごと

グレーゾーンの方は、診断がつく方と同様の困難を抱えつつも、その程度が比較的軽度であったり、特定の場面でしか現れなかったりします。ここでは、具体的な特徴と、それによって生じる困りごとを解説します。

ASD(自閉スペクトラム症)の傾向がある場合

- 特徴

- あいさつや簡単な雑談はできるが、深い人間関係を築くのが苦手。ルールやマニュアルがある仕事は得意だが、予期せぬトラブルや変更に弱く、パニックになってしまう。特定の分野では非常に高い集中力を発揮するが、興味のないことには全く関心が向かない。騒がしい場所や人混みが苦手で、ひどく疲れてしまう。

- 困りごと

- 職場の飲み会や雑談の輪に入れず、表面的な付き合いしかできないことに孤独を感じる。急な仕様変更や担当替えがあると、頭が真っ白になり、うまく対応できない。周りからは「付き合いが悪い」「融通が利かない」と見られがち。

ADHD(注意欠如多動症)の傾向がある場合

- 特徴

- 大事なものをなくしたり、約束を忘れたりすることが時々ある。仕事中に、他のことに気を取られて集中力が途切れやすい。会議中など、じっとしているのが苦手でそわそわしてしまうことがある。後先を考えずに行動してしまい、後で後悔することがある。

- 困りごと

- 重要な会議の日程を忘れてしまったり、提出物の期限を過ぎてしまったりして、信用を失うことがある。作業中に別のアイデアを思いついてしまい、元の作業に戻れなくなる。衝動的に発言してしまい、相手を不快にさせていないか後で不安になる。

LD・SLD(限局性学習症)の傾向がある場合

- 特徴

- 文章を読むのに時間がかかり、内容を正確に理解するのが苦手。メールや報告書で、誤字脱字や「てにをは」の間違いが多い。簡単な暗算や、数字の管理が苦手。

- 困りごと

- 長文のメールやマニュアルを読むだけで疲れてしまい、仕事が進まない。議事録の作成や報告書の作成を任されるのが苦痛。経費精算や売上計算などでミスを繰り返し、注意されることが多い。

「見えない困難」を抱える特有のつらさ

「診断基準を満たさない」と聞くと、「困難も軽いはず」と思われがちですが、決してそうではありません。むしろ、診断という明確な根拠がないために、自分の困難さを客観的に説明できず、周囲の理解を得にくいという、グレーゾーン特有のつらさがあります。「障害じゃないなら、努力すればできるはずだ」という周囲からの無理解なプレッシャーや、「自分は怠けているだけなのかもしれない」という自己不信に陥りやすく、うつ病などの二次障害につながるリスクも抱えています。

グレーゾーンと公的支援(障害者手帳など)

原則として障害者手帳の取得は困難

公的な福祉サービスを利用する上で重要となる「障害者手帳」ですが、グレーゾーンの場合、原則として取得は困難です。精神障害者保健福祉手帳を取得するには、精神疾患(発達障害を含む)によって、日常生活や社会生活に著しい制限を受けているという、医師の診断書が必要となります。グレーゾーンの方は、診断基準を満たさないため、発達障害の特性を理由に手帳を取得することは通常できません。ただし、二次障害としてうつ病や適応障害などを発症し、その精神疾患について医師の診断が下り、かつ生活への支障が大きいと判断された場合は、その症状の程度によって手帳の申請が検討できるケースもあります。

発達障害グレーゾーンの方が仕事でできる対処法

診断名や手帳の有無にかかわらず、仕事での困難を軽減するための工夫や対処法はたくさんあります。

ステップ1:自己の特性と困りごとの把握

まず最も大切なのは、自分自身の特性を客観的に理解することです。診断名がないからこそ、主体的に自分を分析する必要があります。以下の点を紙に書き出してみましょう。

- 得意なこと・苦手なこと:(例)「単純作業の繰り返しは得意」「複数の作業を同時に進めるのは苦手」

- どのような状況で困るか:(例)「急な電話応対があるとパニックになる」「静かな環境だと集中できる」

- ストレスの原因と解消法:(例)「人混みで疲れる」「一人の時間を持つと回復する」

このように自分の「取扱説明書」を作成することで、必要な対策が見えやすくなります。

ステップ2:ツールや工夫による自己対処

自分の特性が分かったら、それを補うためのツールや工夫を積極的に取り入れましょう。

- タスク・時間管理

- スマートフォンのリマインダーやアラーム、タスク管理アプリ(Trello, Todoistなど)を活用する。やるべきことを書き出し、終わったら消していく。「25分集中+5分休憩」を繰り返すポモドーロ・テクニックも有効です。

- 情報整理

- 指示は必ずメモを取る習慣をつける。相手の許可を得て、ICレコーダーで録音させてもらう。重要な情報は、自分専用のノートやデジタルメモ(Evernote, Notionなど)に一元化する。

- 感覚過敏対策

- ノイズキャンセリング機能のあるイヤホンや耳栓を使用する。ブルーライトカットの眼鏡を使う。肌触りの良い服を選ぶ。

ステップ3:周囲への協力依頼(合理的配慮)

可能であれば、信頼できる上司や同僚に、自分の苦手なことを具体的に伝えて、協力を求めることも大切です。このとき、「発達障害の傾向があって…」と曖昧に伝えるよりも、「こういう特性があって、〇〇が苦手なので、△△していただけると助かります」と具体的に伝えるのがポイントです。

- (例1) 「口頭での指示は忘れてしまうことがあるので、お手数ですがメールやチャットでも送っていただけると、ミスが減って助かります」

- (例2) 「急に話しかけられると驚いてしまうので、チャットなどで一言声をかけてからにしていただけるとありがたいです」

これは、障害者雇用で求められる「合理的配慮」の考え方を応用したものです。自分の状況を適切に開示し、協力を求めることで、働きやすい環境を自ら作っていくことができます。

発達障害グレーゾーンの方が頼れる相談先・支援機関

「自分に合った仕事が分からない」「仕事探しがうまくいかない」という場合は、一人で抱え込まず、専門の支援機関に相談しましょう。診断名がなくても利用できる機関はあります。

医療機関(精神科・心療内科)

診断を求めるだけでなく、困りごとについて相談する場としても医療機関は有効です。医師に相談することで、二次障害の予防や治療、症状を緩和するための薬物療法、カウンセリングなどの選択肢が開かれます。また、後述の福祉サービスを利用する際に医師の意見書が必要になることもあります。

地域若者サポートステーション(サポステ)

働くことに悩みを抱える15歳から49歳までの方を対象とした、厚生労働省委託の支援機関です。コミュニケーション訓練やビジネスマナー講座、就労体験など、働くための準備を幅広くサポートしてくれます。診断の有無に関わらず利用しやすく、最初の相談窓口として適しています。

ハローワーク

一般の窓口でも、キャリアコンサルティングや職業訓練(ハロートレーニング)の相談が可能です。障害者専門窓口の利用は診断名がある方が基本ですが、事情を説明することで相談に乗ってくれる場合もあります。

障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)

障害のある方の、就労面と生活面を一体的に支援してくれる機関です。診断がない場合でも、センターによっては相談に応じてくれることがありますので、お住まいの地域のセンターに一度問い合わせてみることをお勧めします。

就労移行支援事業所

一般企業への就職を目指す障害のある方が、職業訓練や就職活動のサポートを受けられる福祉サービスです。利用には、原則として医師の診断書や意見書、または障害福祉サービス受給者証が必要となりますが、自治体の判断によっては診断名がなくても利用できるケースがあります。

働きづらさを感じるグレーゾーンの方は就労継続支援B型事業所オリーブへ

診断がつかないグレーゾーンの方は、公的な支援を受けにくく、「どこにも頼れない」と、孤立感を深めてしまうことがあります。一般企業で働くのはまだ自信がないけれど、社会とのつながりを持ち、働くことを通じて自信を取り戻したい。そんな思いを抱えているあなたに、「就労継続支援B型事業所オリーブ」という選択肢があります。オリーブは、大阪、兵庫、京都、奈良の関西エリアで、障害や生きづらさを抱える方が、ご自身のペースを大切にしながら、安心して働ける場所です。グレーゾーンの方にとって、オリーブには以下のようなメリットがあります。

- 診断名がなくても相談可能

- 私たちは、診断名であなたを判断しません。あなたの「困りごと」そのものに寄り添い、どうすれば働きやすくなるかを一緒に考えます。(※サービスの利用には、行政の判断が必要となる場合があります)

- 安心できる環境

- 自分の特性を理解してくれるスタッフや、同じような悩みを抱える仲間がいます。「こうしなければならない」というプレッシャーが少なく、ありのままの自分でいられる時間と空間がここにあります。

- 無理のないスタート

- 雇用契約を結ばないため、週1日、1日1時間というごく短い時間からでも利用できます。まずは生活リズムを整え、安定して通うことから始め、少しずつ働く自信をつけていくことができます。

あなたの「生きづらさ」を、一人で抱え込まないでください。まずは見学や相談から、オリーブの扉を叩いてみませんか。