「最近、人の話が聞き取りにくくなった」「テレビの音量を大きくしないと、内容が分からない」「耳鳴りがずっと続いている」。このような「聞こえ」に関する悩みをお持ちではありませんか。難聴にはいくつかの種類がありますが、その中でも最も多いと言われているのが「感音性難聴」です。

感音性難聴は、加齢とともに誰にでも起こりうる身近な症状ですが、その聞こえ方の特徴や原因、対処法については、あまり知られていないかもしれません。

この記事では、感音性難聴とは何か、もう一つの代表的な難聴である「伝音性難聴」との違い、そして主な原因や症状、治療法、仕事で活用できる支援制度までを、分かりやすく解説していきます。ご自身の状態を正しく理解し、適切なサポートにつなげるための一助となれば幸いです。

感音性難聴とは?伝音性難聴との違い

難聴は、音が聞こえる仕組みのどこに原因があるかによって、大きく「感音性難聴」と「伝音性難聴」に分けられます。まずは、感音性難聴の基本的な定義と、伝音性難聴との違いを理解しましょう。

内耳や脳の神経系の障害で音が聞こえにくくなる状態

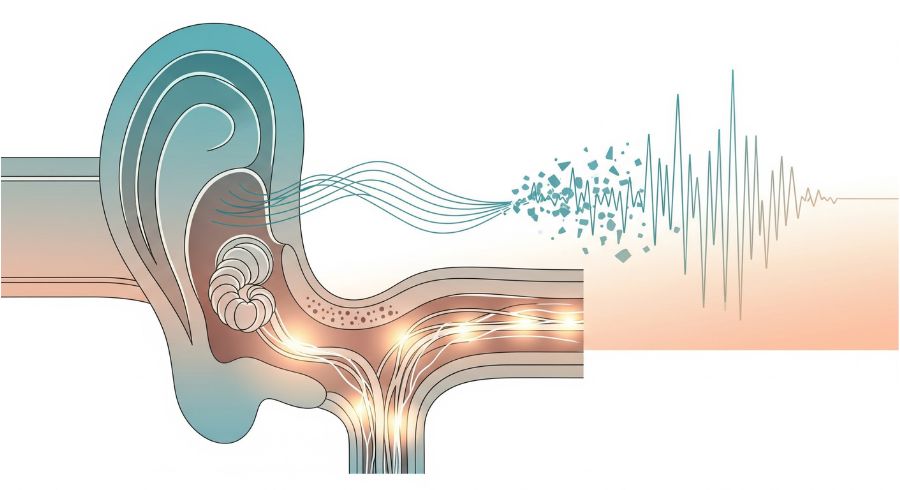

感音性難聴とは、音を感じ取る部分である内耳(蝸牛など)から、音の情報を脳に伝える聴神経、あるいは脳の聴覚中枢までの、音を「感じる」神経系統に障害が起こることで生じる難聴です。耳から入ってきた音の振動は、内耳にある蝸牛(かぎゅう)という器官で電気信号に変換され、聴神経を通って脳に伝えられることで、私たちは音として認識します。感音性難聴は、この信号変換や伝達のプロセスに問題が生じている状態です。そのため、単に音が小さく聞こえるだけでなく、音が歪んで聞こえたり、言葉の聞き分けが難しくなったりするのが大きな特徴です。

音を拾う機能に問題がある「伝音性難聴」との違い

一方、伝音性難聴は、外耳から中耳までの、音を集めて鼓膜に伝え、振動を内耳に増幅して伝える「音を拾う(伝える)」機能に問題があって生じる難聴です。耳垢の詰まりや、中耳炎、鼓膜の損傷などが原因となります。感音性難聴が音の「感度」や「質」の問題であるのに対し、伝音性難聴は音の「伝わり方」の問題です。そのため、伝音性難聴は、補聴器で音を大きくすれば、言葉の聞き取りは比較的良好な場合が多く、原因によっては手術や薬で治療できる可能性があります。

この2つの違いを、音響機器に例えると分かりやすいかもしれません。

- 伝音性難聴

- スピーカーケーブルの接触不良や、マイクの故障(音がうまく伝わらない)

- 感音性難聴

- スピーカー自体の故障や、アンプの内部回路の異常(音は伝わっているが、うまく再生できない)

なお、この両方の特徴を併せ持つ「混合性難聴」もあります。

感音性難聴の主な原因と症状

感音性難聴は、なぜ起こるのでしょうか。その原因は多岐にわたり、症状の現れ方にも特徴があります。

感音性難聴の原因

感音性難聴を引き起こす主な原因には、以下のようなものがあります。

- 加齢(加齢性難聴)

- 最も多い原因です。年齢とともに、内耳の音を感じ取る感覚細胞(有毛細胞)が長年のダメージの蓄積により減少し、機能が低下していくことで、徐々に聞こえにくくなります。一般的に高音域から聞こえにくくなり、ゆっくりと進行します。

- 騒音(騒音性難聴)

- 工事現場や工場などの大きな騒音に長時間さらされたり、ヘッドホンで大音量の音楽を聴き続けたりすることで、感覚細胞がダメージを受けて発症します。大きな音響に触れた直後に起こる「急性音響障害」と、長期間の騒音曝露による「慢性騒音性難聴」があります。

- 突発性難聴

- ある日突然、片耳(稀に両耳)の聞こえが悪くなる原因不明の病気です。早期の治療が重要とされています。

- メニエール病

- 激しい回転性のめまいや耳鳴りを伴い、難聴を繰り返しながら徐々に進行していく病気です。

- 薬剤性難聴

- 特定の抗生物質や利uro薬、抗がん剤などの副作用によって、内耳がダメージを受けて発症します。

- 遺伝性難聴

- 生まれつき、遺伝的に難聴を持って生まれてくる場合です。

- その他

- 頭部の外傷による内耳の損傷、聴神経腫瘍、おたふくかぜや麻疹などのウイルス感染も原因となります。

症状と聞こえ方

感音性難聴の症状には、以下のような特徴的な「聞こえ方」があります。

- 言葉の聞き分けが難しい

- 「音は聞こえるけれど、何を言っているのか内容が分からない」「言葉がぼやけて、はっきりしない」という、明瞭度の低下がみられます。これは、言葉を構成する特定の子音を聞き分ける能力が低下するためです。この症状は、周囲から「話を聞いていない」「無視している」と誤解される原因にもなり、コミュニケーションに大きなストレスを感じることがあります。

- 高音域から聞こえにくくなる

- 「か行」「さ行」「た行」といった子音や、電子音、鳥のさえずりなど、高い周波数の音から聞き取りにくくなることが多いです。母音は聞こえるため、話の輪郭は分かるものの、内容が正確に把握しにくくなります。

- 耳鳴り(Tinnitus)

- 「キーン」「ジー」といった、実際には鳴っていない音が耳の中で聞こえる症状を伴うことが非常に多くあります。静かな場所にいるときほど気になりやすく、集中力の低下や不眠の原因となることもあります。

- 補充現象(リクルートメント現象)

- 小さな音は聞こえないのに、ある一定の大きさを超えると、急に音が響いてうるさく感じられます。そのため、相手に良かれと思って大きな声で話されると、かえって聞き取りにくく、不快に感じることがあります。

難聴の程度(等級)について

難聴の程度は、聴力検査によって測定され、デシベル(dB)という単位で表されます。どのくらいの大きさの音が聞こえるかによって、以下のように分類されます。

| 聴力レベル | 聞こえの目安 |

|---|---|

| 正常範囲 (〜25dB) | 小さな声や物音も聞き取れる |

| 軽度難聴 (25dB〜40dB) | 小さな声や、ささやき声が聞き取りにくい。騒がしい場所での会話が難しい。 |

| 中等度難聴 (40dB〜70dB) | 普通の大きさの会話が聞き取りにくい。補聴器がないと会話の理解が困難になる。 |

| 高度難聴 (70dB〜90dB) | 耳元で大きな声で話されないと聞き取れない。補聴器がなければ会話はほぼ不可能。 |

| 重度難聴 (90dB〜) | ほとんどの音が聞こえない。補聴器の効果も限定的になる。 |

身体障害者手帳の等級は、この聴力レベルに基づいて判定されます。

感音性難聴の治療と仕事での工夫

一度障害を受けた感音性の神経系統は、残念ながら現在の医療では、薬や手術で元通りに回復させることは困難です。そのため、治療の目的は「聞こえを補い、コミュニケーションを円滑にすること」が中心となります。

主な治療方法(補聴器・人工内耳など)

感音性難聴の聞こえを補うための代表的な方法には、以下の2つがあります。

- 補聴器

- マイクで拾った音を、その人の聴力に合わせて増幅して耳に伝える医療機器です。軽度から高度難聴まで、最も広く用いられる方法です。デジタル補聴器の進化により、雑音を抑えたり、特定の方向の音を強調したりと、様々な機能があります。自分に合った補聴器を選ぶには、専門医の診断のもと、認定補聴器技能者などの専門家による調整(フィッティング)が不可欠です。

- 人工内耳

- 重度の感音性難聴で、補聴器では十分な効果が得られない場合に選択される、手術を伴う医療機器です。体内に埋め込んだ電極で、直接、聴神経を電気的に刺激することで、音の感覚を脳に伝えます。手術後には、音を聞き取るためのリハビリテーションが必要です。

これらを選ぶ際は、耳鼻咽喉科の専門医とよく相談し、自分の聴力や生活スタイルに合ったものを選ぶことが重要です。

仕事で困ることと職場環境の調整

感音性難聴のある方が仕事をする上では、特に「聴く」ことが中心となる場面で困難が生じやすくなります。

- 電話応対:相手の顔が見えず、音声だけが頼りのため、聞き間違いが起こりやすい。

- 会議やミーティング:複数の人が同時に話したり、マスクで口元が見えなかったりすると、内容の把握が困難になる。

- 騒がしい場所での会話:周囲の雑音に会話の音声がかき消されてしまう。

- 口頭での指示:早口で話されたり、一度に多くの指示をされたりすると、聞き漏らしや誤解が生じる。

こうした困難を軽減するためには、職場に「合理的配慮」を求め、環境を調整してもらうことが有効です。

コミュニケーションの工夫:

- 口頭での指示と合わせて、チャットやメールなど文字でも伝えてもらう。

- 会議では、事前に資料を共有してもらったり、議事録を作成してもらったりする。

- 話す時は、顔が見える位置で、少しゆっくり、はっきりと話してもらうようお願いする。

- オンライン会議では、字幕表示機能の活用を依頼する。

機器やツールの活用:

- 電話に音量を大きくするアダプターや、骨伝導ヘッドホンなどを取り付ける。

- 会議で、マイクやスピーカー、音声認識で文字起こしをするアプリなどを活用する。

- 周囲の雑音を軽減する機能のある補聴器や、デジタル耳栓を使用する。

- 社内のアラームや呼び出しを、光の点滅で知らせる視覚的な通知装置を設置してもらう。

感音性難聴の方が利用できる支援制度・機関

難聴のある方が、安心して生活や仕事を続けるための様々な支援制度や相談機関があります。

補聴器や人工内耳の費用補助

身体障害者手帳の交付対象となる聴力レベルの場合、障害者総合支援法に基づき、補聴器や人工内耳(体外装置)の購入費用の一部が補助されます。自己負担は原則1割ですが、所得に応じて上限額が定められています。申請はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。

障害者手帳と障害年金

一定の聴力レベルに該当する場合、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けることができます。手帳を取得すると、上記の費用補助のほか、税金の控除や、公共交通機関、公共施設の割引など、様々なサービスが受けられます。また、障害の程度によっては、生活を支えるための障害年金を受給できる場合もあります。

聴覚障害者情報提供施設

各都道府県に設置されている専門機関で、聴覚障害のある方のコミュニケーションや情報収集を支援しています。手話通訳者や要約筆記者を派遣したり、字幕付きの映像ライブラリーを運営したりと、様々なサービスを提供しています。

障害者就業・生活支援センター

「なかぽつ」などの愛称で呼ばれる、地域に根差した支援機関です。仕事の悩みだけでなく、日常生活の困りごとについても相談でき、就職から職場定着まで、一貫したサポートを提供してくれます。

ハローワーク

障害のある方向けの「専門援助部門」があり、専門の相談員が、障害の特性を理解した上で、求人の紹介や就職活動のアドバイスを行ってくれます。

就労移行支援事業所

一般企業への就職を目指す方が、最長2年間、職業訓練や就職活動のサポートを受けられる場所です。聴覚障害のある方向けに、コミュニケーションの訓練や、 assistive technology(支援技術)の活用法などに力を入れている事業所もあります。

聴覚障害の悩みを相談しながら働ける就労継続支援B型事業所オリーブ

「聞き間違いが多くて、職場でミスをしてしまうのが怖い」「会議の内容についていけず、孤立感を感じる」。感音性難聴による働きづらさを抱え、自信を失っていませんか。

もしあなたが、もっとコミュニケーションの不安が少ない環境で、自分のペースで働きたいと願うなら、「就労継続支援B型事業所オリーブ」という選択肢があります。オリーブは、雇用契約を結ばず、あなたの障害特性や体調を最優先に考えながら働ける場所です。聴覚障害のある方が安心して作業に集中できるよう、スタッフは以下のような配慮を心がけています。

- 視覚的なコミュニケーション

- 指示は口頭だけでなく、筆談やホワイトボード、マニュアルなど、文字や図で分かりやすく伝えます。

- 落ち着いた作業環境

- 電話の音や大きな機械音が少ない環境で、自分のペースで作業に集中できます。

- 理解のあるスタッフ

- 聞き返すことや、確認することへの心理的な負担を感じさせない、温かい雰囲気づくりを大切にしています。

まずはオリーブという安心できる環境で、働くことへの自信と楽しさを取り戻すことから始めてみませんか。関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良)で、あなたらしい働き方を探しているなら、ぜひ一度、オリーブにご相談ください。